Рубрика «100 лет гражданской авиации на Дону. 1925–2025». Статья 3

Мы продолжаем публикацию серии статей, объединенных рубрикой:«100 лет гражданской авиации на Дону. 1925–2025».

С предыдущими статьями вы можете познакомиться по ссылкам:

СТАТЬЯ 1

СТАТЬЯ 2

Сегодня речь пойдёт о периоде 1912–1924 годов. Вы узнаете, как появились воздушные аппараты на Юге России, как началось становление воздухоплавания на Дону, какие события и кто конкретно организовал доставку первых аэропланов в Новочеркасск. Именно с 1912 года государство обратило внимание на воздухоплавание. Именно эти события данного периода способствовали тому, что на Дону появились структуры, которые в последующем и стали основой гражданской авиации на Дону.

Материал представляют:

Константин Германович Малыхин

Историк

Профессор

Доктор исторических наук

Профессор кафедры Истории России

Институт истории и международных отношений ЮФУ

Геннадий Юдин

Штурман самолета Ту-154

Ростовский ОАО

Авиакомпания ДОНАВИА

Период 1912–1924.

Хроника событий по годам.

1910 – в Российской императорской армии стали появляться воздухоплавательные части, в которых все офицеры и нижние чины - русские офицеры, служившие в них, были энтузиастами-первопроходцами в новом роде войск - воздухоплавание. Так в то время назывались военно-воздушные силы Российской империи.

1911 – Высочайше учрежденным Особым комитетом по усилению военного флота (1904 г.) были утверждены специальные знаки и жетоны для жертвователей, и для женщин в том числе.

Памятный (благодарственный) Жетон Особого комитета по усилению военно-воздушного флота России, проданный 18 ноября 2011 года, на аукционе за 100 тыс. рублей (при стартовой цене в 30 тыс. руб.), которые были направлены на развитие военно-воздушного флота.

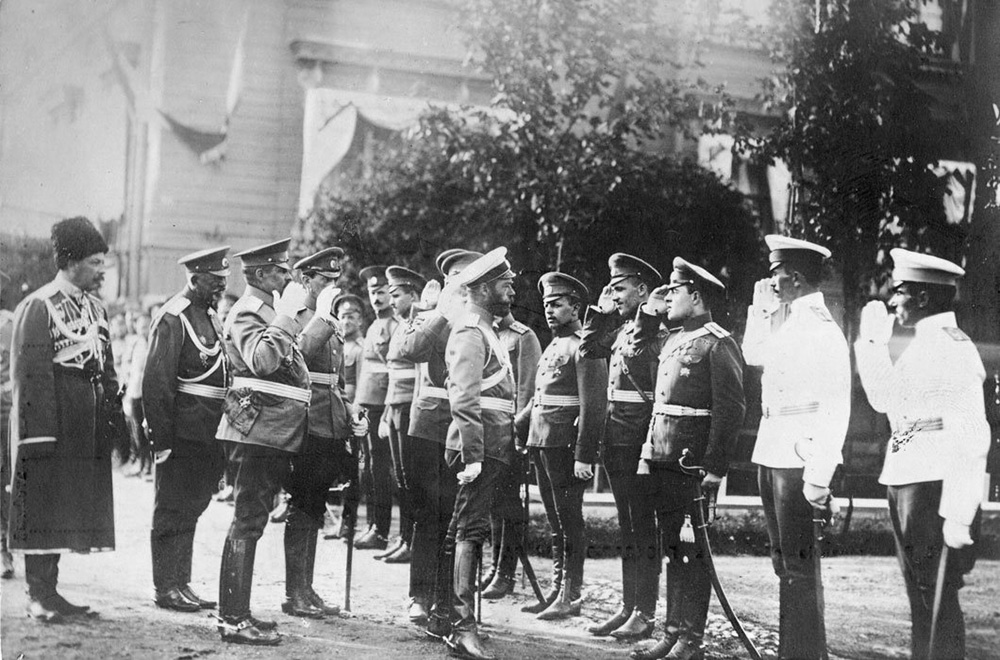

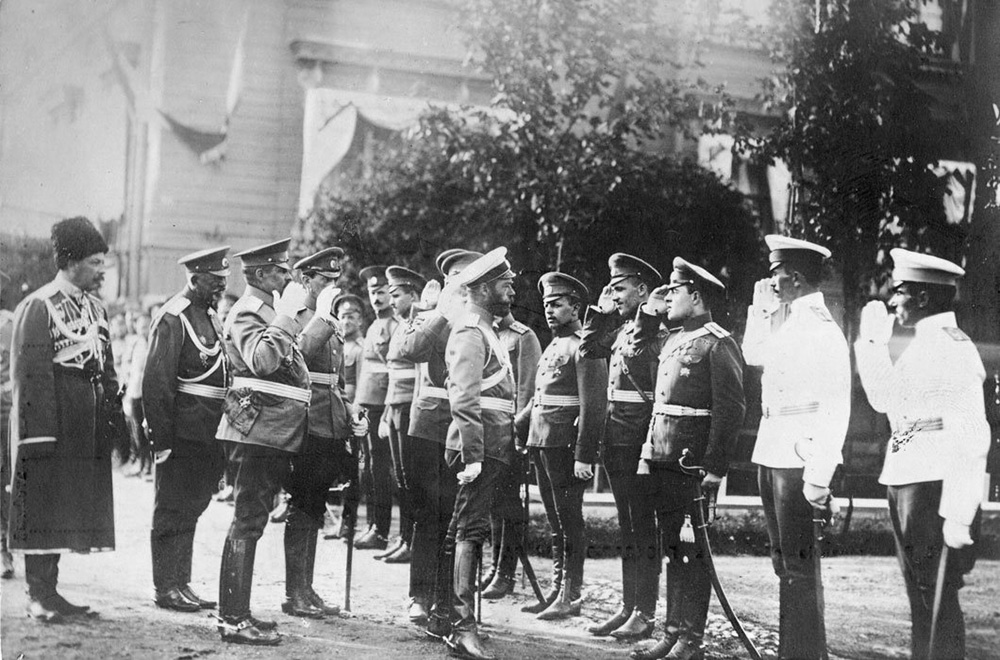

1911 октябрь 26 – в первой авиационной школе России в Севастополе состоялся первый выпуск пилотов-авиаторов, которых приветствовал и принимал в Ливадийском дворце (Ливадия, Ялта, Крым) российский император Николай II. Среди них, в том числе, были "капитаны 2 ранга Кедрин и Дмитриев, поручики Макеев и Гельгар, лейтенанты Дорожинский, Буксгевден, Дыбовский, Подгурский”. Это были первые из офицеров флота, которые получили официальное звание “военного летчика". По этому случаю император Николай II подарил Севастопольской авиационной школе часы, которые дожили до наших дней.

Его Императорское Величество Великий Князь АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (слева) представляет Государю Императору офицеров Севастопольской Авиационной школы. Император Николай II обходит строй офицеров-выпускников Севастопольской офицерской школы авиации. 26 октября 1911.

Руководители Севастопольской офицерской школы авиации, военные летчики (слева - на право): лейтенант Б. Буксгенден, штабс-капитан В. Берченко, поручик Макеев, лейтенант Дыбовский и авиатор М.Е.Ефимов.

Севастополь. Крым. Осень 1911.

1912 – решительное время и решительный год, когда на основе структур Российского императорского военного воздушного флота, русскими военными лётчиками, офицерами, на Юге России, в том числе, была сформирована авиация на Дону. Это означает, что появились первые постоянные стационарные авиационные структуры - аэродромы, ангары, самолеты, связь, коммуникации, и самое главное - офицерский лётный состав и технический персонал, способные эксплуатировать воздушные суда, и не только в условиях военных действий. Понятно, что весь русский гражданский воздушный флот вырос из русской военной авиации - технически, технологически и кадровым составом. Поэтому последующие 80 лет, до 1992 года, Гражданский Воздушный Флот практически был структурой военной воздушных сил государства.

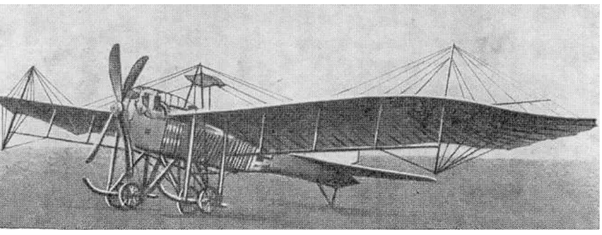

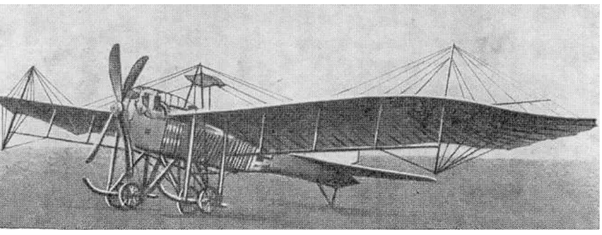

1912 – демонстрационный полет, крупнейшего на тот период в мире, двухмоторного самолета из алюминиевых сплавов русского конструктора Бориса Григорьевича Луцкого.

Русский авиаконструктор Луцкой Борис Григорьевич, авто и авиаконструктор, инженер России и Германии, изобрел ряд моторов для автомобилей и судов, спроектировал велосипед с двигателем, построил самолет из алюминиевых сплавов.

Самолет Луцкого-2 Год выпуска: 1912

Двигатель, марка: 1 х ПД «Argus» - мощность: 2 х 100 л.с.

Длина самолета, м: 11

Размах крыла, м: 14

Площадь крыла, кв.м: 32

Масса топлива + масла, кг: 90

Масса полной нагрузки, кг: 250

Скорость максимальная у земли, км/ч: 160

Летчик Гирт и Борис Луцкой у самолета Луцкий № 2.

Самолет: Луцкой № 2.

1912 июнь - с русским военным лётчиком, штабс-капитаном Нестеровым Петром Николаевичем произошел интересный эпизод, причем авиационным историкам, вероятно, малоизвестный. “6 июня 1912 года вблизи Гатчины, в деревне Сализи, как-будто должны были состояться испытания авиационного парашюта. Поручиком в отставке, Глебом Котельниковым, был изобретен этот парашют. И Петр Нестеров с другом Дмитрием Николаевым свои услуги предложили тут… Друзья по воздухоплавательной школе волновались, понимая – дело важное. К тому же дело неизведанное и, как представлялось, опасное. Они не спали всю ночь, а когда спозаранку в Сализи прибыли, там их немедленно арестовали и на гауптвахту посадили… Таково было распоряжение Кованько. Он, казалось, сделал как лучше… Чтоб не рисковать людьми, выполнили из песка человекообразное чучело… Парашют с чучелом сбросили с привязного аэростата, и чучело, даже не в лучшей форме, приземлилось на обе ноги, как надо…”. (стилистика текста сохранена).

1912 август 12 - указом императора Николая II и приказом по военному ведомству № 397, в России был сформирован штат Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Согласно Указу, все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба, как Высшего органа оперативно-стратегического управления Русской Императорской Армии, существовавшей с 22 октября (02 ноября) 1721 – 01 (14) сентября 1917. Это отправная точка в истории российской авиации - военно-воздушных сил и гражданского воздушного флота государства. Этот день с тех пор является днем авиации России.

1912 - Гатчинская авиационная школа дала России целый перечень блестящих лётчиков-асов и организаторов авиационного дела. В том числе Гатчинскую авиашколу окончил один из организаторов и основателей Донской авиации - Баранов Вячеслав Григорьевич, полковник, командир 7-го авиадивизиона Донской армии, русский офицер, который в 1920 году стал начальником авиации Донской армии. В своей деятельности он руководствовался исключительно проведением в жизнь задач - собирания и сохранения авиационного имущества своего фронта, и записи происходящих событий донской авиации.

Баранов Вячеслав Григорьевич

1918 сентябрь – в Донской армии

1918 сентябрь 26 – командир Донского самолетного дивизиона

1918 декабрь 25 – полковник Донской армии

1919 март 03 – начальник авиации Донской армии

1920 апрель 30 – генерал-майор авиации.

1912 август 01 – русский офицер, Баранов Вячеслав Григорьевич, один из будущих организаторов Донской авиации выдержал экзамен на звание «военного летчика» на аппаратах «Фарман», в последующем (05.10.12) им был получен допуск на самолет "Фарман-7" производства императорского самолётостроительного завода «Дукс» (Dux) в Москве.

1912 октябрь 05 – Баранов Вячеслав Григорьевич, сдал экзамен на звание «военного летчика» на аппарате «Фарман-7». 28 января 1913 ему было присвоено звание военный летчик.

Фарман VII №16 из 2-го отряда Авиационного батальона ОВШ (Офицерской Воздухоплавательной Школы), Гатчина 1912–1913 гг.

Баранов В. Г. – второй справа.

Послужной список Баранова В.Г.:

С 29.09.1910 г. - в 5-й воздухоплавательной роте (Гродно).

31.10.1910 г. - откомандирован в 4-й саперный батальон (Гродно).

01.11.1910 г. - назначен в переменный состав Офицерской воздухоплавательной школы.

10.10.1911 г. - по окончании школы, переведен на службу в 5-ю воздухоплавательную роту младшим офицером (Гродно).

24.03.1912 г. – прохождение службы при батальоне воздухоплавательной школы.

1912 октябрь 15 – русский офицер, бесстрашный и скромный летчик Стрельников Иван Степанович произведен в поручики, один из будущих организаторов Донской авиации.

Иван Степанович Стрельников — русский лётчик, герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор (1920).

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России. С мая 1918 года служил в Донской армии, стал одним из организаторов и создателей Донской авиации. Был командиром 1-го самолётного дивизиона. В 1919 году был назначен помощником начальника Авиационного отдела по оперативной части, в каковой должности оставался до 26 апреля 1920 года. Произведен в генерал-майоры 29 марта 1920 года.

1912 года – по итогам года были завершены реформы в Вооружённых Силах Российской Империи (Русской Императорской Армии и Флоте), которые проводились после поражения Российской Империи в русско-японской войне, выявившей серьёзные недостатки в центральном управлении, организации, системе комплектования, боевой подготовке и техническом оснащении Вооружённых Сил.

1913 январь 28 – русскому офицеру Баранову Вячеславу Григорьевичу присвоено звание «военный летчик». Вячеслав Григорьевич – урожденный станицы Луганской Донецкого округа Войска Донского.

1913 – перед Первой мировой войной (1914), Гатчинская авиашкола дала России целую плеяду блестящих летчиков-асов, открывающуюся Петром Нестеровым. Именно в Гатчине он задумал выполнить одну из основных фигур высшего пилотажа – «мертвую петлю», хотя реализовать свой замысел сумел только 9 сентября 1913 года в Киеве. Спустя год, 8 сентября 1914-го, он провел первый в мировой истории воздушный таран, атаковав у села Воля-Высоцка (Западная Украина) австрийский самолет-разведчик. Вражеский экипаж и сам Нестеров в этом бою погибли. Посмертно Петр Николаевич был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и произведен в капитаны. Гатчинскую авиашколу (1912) окончил, в том числе, и Командир 7-го авиадивизиона (1912), полковник (1918), «начальник Авиации Донской Армии», генерал-майор (1920) Баранов Вячеслав Григорьевич.

1913 – впервые прозвучал марш «Авиатор», своеобразный авиационный гимн, написанный композитором В. Н. Чернавским, посвящённый Игорю Сикорскому.

1913 году начинается застройка пустыря, отделявшего Ростов-на-Дону от Нахичевани. На ограждении территории театра Горького есть мемориальная доска и знак о границе Ростов–на-Дону – Нахичевань.

Театральная площадь на бывшей Ростово-Нахичеванской меже. Ростов Нахичевань. Май1983.

Граница между Ростовом и Нахичеванью-на-Дону была символической, а условная черта, разделявшая города, проходила по Театральной площади.

1914 июнь 17 – июнь 26 (10 дней) – осуществлен отрядный перелет группы самолетов по маршруту Санкт-Петербург — Новгород — Псков — Юрьев — Ревель — Санкт-Петербург, под командованием Баранова Вячеслава Григорьевича, в последующем, начальника авиации Донской армии, начальника Отдельного Донского корпуса Русской армии Врангеля.

1914 июль 28 – начало Первой мировой войны, которое застала авиацию и воздухоплавание европейских стран в самом начале развития. В 1914 г. в России было около 260 самолетов – больше, чем у любой другой страны, но потенциальные возможности авиационной промышленности западноевропейских стран намного превосходили возможности Российской империи. За годы войны Франция, Англия и Германия сумели значительно увеличить производство самолетов – к концу войны Германия произвела 47 тыс. машин, Франция – 52 тыс., Великобритания – 48 тыс., а Россия – только 6 тыс. самолетов.

Русская авиация на момент начала Первой мировой войны находилась в стадии формирования, однако здесь один из законов диалектики дал трещину: количественное преимущество не переросло в качественное, материальная часть авиапарка была сильно изношена, отряды выступили на фронт с аэропланами и двигателями, бывшими в эксплуатации уже два года, транспортные средства (обозы) оказались совершенно не приспособлены для перевозки авиационного имущества, а грузовых автомобилей не хватало, что отрицательно сказалось на маневренность авиаподразделений в первые месяцы войны.

К началу Первой мировой войны Россия имела около 250 военных лётчиков. К концу войны в России насчитывалось уже 12 лётных школ, но основным учебным заведением по подготовке военных лётчиков по-прежнему оставалась Севастопольская авиашкола в Каче, где на самолетах «фарман», «блерио» и «ньюпор» обучились лётному делу 609 офицеров. Кроме того, звание лётчика получили 233 солдата (нижние чины).

К началу Первой мировой войны в составе Императорского Военно-Воздушного Флота было 39 авиационных отрядов, по пять – семь самолётов в каждом, всего 263 самолета и 14 дирижаблей. Для сравнения, Германия имела ~230, Англия ~60 воздушных судов. Но по целому ряду видов вооружения, военной техники, самолетов и особенно авиационных моторов и др., Россия находилась в значительной, а по некоторым позициям – в полной зависимости от заграничных поставок.

И все-таки, благодаря духу и самоотверженности русских военных летчиков, в том числе и донских авиаторов, русская авиация взлетела и в авиационный обиход вошло словосочетание «Донская Авиация».

Хотя в историографии Гражданской войны об этом практически нет сведений. Из рукописи полковника Баранова В.Г., которая около 80 лет находилась в забвении в военном архиве Франции.

1915 - в Ставке Верховного Главнокомандующего вооруженных сил Российской империи существовала авиационная канцелярия («Авиаканц»), которую с конца 1915 года возглавил великий князь Александр Михайлович Романов (Сандро), человек, стоявший у истоков офицерской воздухоплавательной школы (ОВШ) под Севастополем, открытой в 1910 году. В то время, начало ХХ века, слово «авиационный» только начало входить в русский язык. Как правило, использовался термин «воздухоплавательный». Еще в 1914 году была открыта Гатчинская (под Санкт-Петербургом) офицерская воздухоплавательная школа. В государстве российском стали появляться подготовленные летчики и авиационные специалисты. Тем не менее, высшее руководство армии не имело необходимых знаний и опыта для организации и управления в сфере авиации.

Офицерскую воздухоплавательную школу окончили, в том числе, и два русских офицера, военных летчика, которые были организаторами авиации Дона – Баранов Вячеслав Григорьевич и Стрельников Иван Степанович.

1915 январь – образованы Центральное Управление Военно-Воздушного Флота (ВВФ) и Управление заведующего организацией авиационного дела в действующей армии (Авиадарм), во главе с Великим Князем Александром Михайловичем Романовым (Сандро), которому подчинялась вся авиация действующей Российской армии, кроме эскадры воздушных кораблей, подчинённой непосредственно (через командира эскадры) Верховному Главнокомандующему, Императору, являлась его стратегическим резервом.

Великий князь Александр Михайлович Романов (Сандро), сын великого князя Михаила Николаевича, брат великого князя Николая Михайловича, муж великой княгини Ксении Александровны, отец княжны Ирины Александровны. Флигель-адъютант (1886), контр-адмирал Свиты (1903), вице-адмирал и генерал-адъютант (1909), адмирал (1915). Специалист в области кораблестроения, археолог-любитель и коллекционер. Получив домашнее образование, был зачислен в Гвардейский экипаж, неоднократно совершал длительные плавания. Член (1898) и председатель (1900) Совета по делам торгового мореплавания, председатель Особого совещания для рассмотрения вопроса об управлении торговыми портами (1901), главноуправляющий торговым мореплаванием и портами (1902–1905), «младший флагман» Черноморского (1903) и Балтийского (1905-1909) флотов. Во время Первой мировой войны – командовал организацией авиационного дела в армиях Юго-Западного фронта (1914), и во всей действующей армии (1915), полевой генерал-инспектор авиации (1916–1917).

1915 июнь 16 – Севастопольская авиационная школа подготовила 166 пилотов, в том числе со званием «военный летчик» - 128 человек (из них офицеров - 49, военнослужащих нижних чинов и «охотников» - 79), со званием «летчик» - 34 (из них офицеров - 8, военнослужащих нижних чинов и «охотников» - 26), со званием «летчик-наблюдатель» — 4, переподготовлено летчиков строевых частей — 55, в том числе офицеров – 35, охотников – 1, военнослужащих нижних чинов – 19, по состоянию на 16 июня количество обучаемых офицеров, военнослужащих нижних чинов и охотников составляло 137 человек, из них 72 человека проходили подготовку на «Фарманах», 28 – на «Моранах», 37 – на «Ньюпорах». Самолетный парк школы составлял 55 самолетов, в том числе «Фарманы» всех типов – 26, «Мораны» -17, «Ньюпоры» — 9, «Вуазены» — 3.

1916 - год создания истребительной авиации России. Первые авиационные истребительные отряды были созданы в Германии и России. С самого начала войны все ее участники использовали самолеты в основном для разведывательных целей, но очень скоро авиация утвердилась как еще один род войск, и использовалась как средство сопровождения и прикрытия именно разведывательных самолетов, а также и как средство борьбы как раз с разведывательными самолетами противника, для разведки и корректировки огня артиллерии. При создании истребительных отрядов основной костяк летного состава составляли лучшие летчики разведывательных авиационных отрядов, перед которыми теперь ставилась задача так же сбивать и самолеты противника. Именно тогда и появилось понятие «летчик-ас», для летчиков, сбившим пять и более самолетов неприятеля. По некоторым данным в Первую мировую войну русскими летчиками-истребителями было сбито 186 самолетов противника.

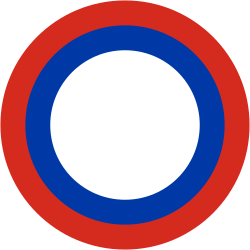

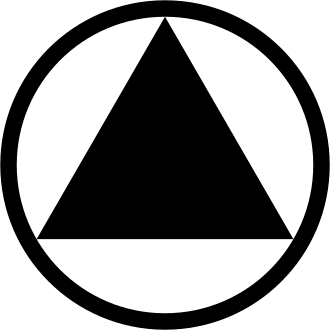

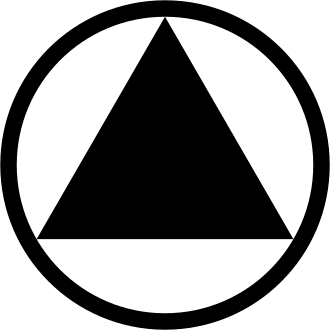

Опознавательный знак самолетов авиации Российской империи в 1915–1918 годах и Белой армии в 1918–1922 гг.

1916 март – в Военном министерстве, взамен ликвидируемых Воздухоплавательного отдела Главного военно-технического управления (ГВТУ) и авиационных подразделений отдела по устройству войск Генштаба, было создано Управление военного воздушного флота (Увофлот), во главе с генерал-майором Н. В. Пневским. Управление воздушным флотом становится централизованным. Именно с этого момента можно говорить о полноценном существовании Императорского воздушного флота, до того имелись только отдельные авиационные и воздухоплавательные подразделения и части.

Боевой офицер, полковник Николай Вячеславович Пневский - с 06.05.1916. Первый начальник русской авиации, Главного управления Военно-воздушного флота Императорского военно-воздушного флота (второй справа).

Полковник (1910) Николай Вячеславович Пневский, православный, из потомственных дворян Варшавской губернии, сын генерал-лейтенанта Пневского В.И.

Образование получил в 1-м кадетском корпусе

Окончил Михайловское артиллерийское училище, подпоручиком гвардии (1895)

Поручик (1899)

Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1901)

Штабс-Капитан гвардии, с переименованием в капитаны Генерального Штаба (1901)

1916 сентябрь 6 - доподлинно известно, что именно Первая мировая стала местом и временем боевого крещения авиации. В этот период бомбы, ракеты, пулемёты и пушки адаптировали для применения на летательных аппаратах. Однако точную дату первого использование пушки в воздушном бою в России удалось узнать, изучая историю серебряного «молчаливого кубка», офицеров 11-го армейского авиационного отряда (одного из 39 авиаотрядов России) Первой мировой войны. И эта дата — 6 сентября 1916 года.

Серебряный «молчаливый кубок» офицеров 11-го армейского авиационного отряда русской авиации Первой мировой войны.1916.

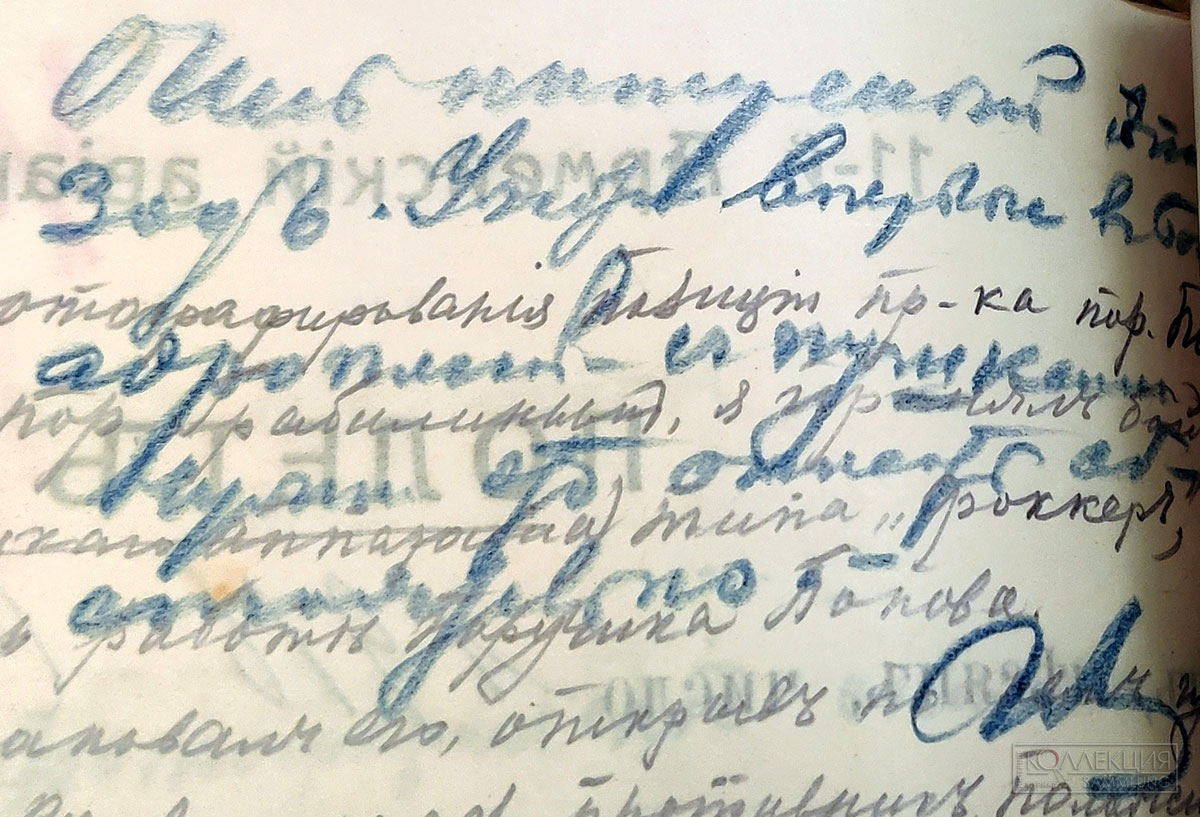

Надпись на обороте полётного листа 11-го армейского авиаотряда от 6 сентября 1916 года: "Очень интересный эпизод. Участие впервые в бою аэроплана с пушкой. Нужно отдельно описать обстоятельно".

1917 - советская авиация с самого своего становления являлась составной частью Вооруженных Сил нашего государства, и все этапы ее развития неотделимы от общего строительства всех видов и родов войск Красной Армии.

1917 – «самом трагическом году из всех, какие знала тысячелетняя история России, погибла распропагандированная, обмороченная русская армия. Не легла костьми на полях брани, но бежала, открывая границы врагу, дико и бессмысленно предавая огню и мечу своё же русское достояние, грабя, избивая и замучивая тех, кто пытался противопоставить дикому разгулу страстей призывы к порядку и дисциплине. Повальное безумие, начавшееся с фронтов, заразило уже почти всю страну, и только на Дону ещё не было развала».

1917 - дальнейшее развитие российской авиационной промышленность. Первые авиационные предприятия в России возникли в 1910—12. До 1917 насчитывалось примерно 15 небольших авиазаводов (около 10 тыс. рабочих).

1917 – после Февральской революции были отменены вензеля Августейшей фамилии на погонах. История с погонами офицерского состава началась еще в 1914 году.

1917 февраль - Военно-Воздушный Флот Российской империи был самым большим в мире и насчитывал уже 1039 самолётов (в 1914 году, на начало Первой мировой войны, Императорский военно-воздушный флот насчитывал всего 263 аэроплана).

1917 июль – военным отрядом юнкеров и летчиков, офицерами, поручиком Павловым и лейтенантом Крыгиным, с авиационного завода Лебедева (Таганрог) на аэродром в Новочеркасске, были переведены два аппарата «Вуазен». На них было совершено несколько разведывательных полетов. Это были первые аэропланы, которые до этого на Дону совершенно отсутствовали.

1917 осень - воздушный флот России состоял из 14 авиационных дивизионов, 91 авиаотряда (армейские, корпусные и истребительные), эскадры воздушных кораблей (4 боевых отряда), 87 воздухоплавательных отрядов, 32 гидроотрядов, 1 дивизиона корабельной авиации. В структуру входили также авиашколы, авиапарки, поезда-мастерские, авиационные и воздухоплавательные базы и т.д.

1917 - советская авиация уже являлась составной частью Вооруженных Сил российского государства, и все этапы ее развития неотделимы от общего строительства всех видов и родов войск Красной Армии.

1917 октябрь 25 по старому стилю – Октябрьский переворот (календарь - старый стиль). 25 октября 1917 года образована Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР).

1917 октябрь 25 (по старому стилю) – 1922 октябрь 25 – период Гражданской войны на территории Российской империи.

1917 октябрь 28 (по старому стилю) - в Смольном, по инициативе В. И. Ленина, было создано Бюро авиационных комиссаров, а в Москве — Военно-революционный комитет по авиации Московского военного округа.

1917 ноябрь - Советская власть унаследовала по меньшей мере около 356 тыс. человек личного состава Воздушного Флота Российской империи и 1 тыс. самолетов.

1917 осень - в Новочеркасске образовалось общество деятелей авиации, во главе которого стал лётчик-наблюдатель, инженер-поручик Фёдоров. Была произведена регистрация ПЕРВЫХ лётчиков, находившихся в то время на Дону, зарегистрированы были:

1. Военный лётчик подполковник Усов

2. Военный лётчик сотник Форапонов

3. Лётчик-наблюдатель подъесаул Захаров

4. Военный лётчик подъесаул Качаловский

5. Военный лётчик подъесаул Широков

6. Военный лётчик сотник Фёдоров

7. Военный лётчик сотник Жеребцов

8. Лётчик-наблюдатель сотник Жеребцов

9. Военный лётчик сотник Соколов

10. Военный лётчик сотник Шумков

11. Военно-морской лётчик лейтенант Крыгин

12. Военный лётчик мичман Клец-Клевцов

13. Военный лётчик сотник Кондрюков

14. Лётчик-наблюдатель сотник Колпиков

15. Лётчик-наблюдатель хорунжий Колпиков

16. Лётчик-наблюдатель подъесаул Ключников

17. Военный лётчик прапорщик Кондратенко

18. Лётчик-наблюдатель поручик Петрачев

19. Военный лётчик поручик Павлов

1917 декабрь – закончилась история Императорского Военно-Воздушного Флота, когда революция (переворот) привела к развалу России, её Вооружённых Сил и авиационной промышленности. Управление Военного воздушного флота (Увофлот, или УВВФ), подчинявшееся военному министру, которое ведало авиацией внутренних военных округов, учебными заведениями, организацией снабжения фронтовых частей и закупкой авиатехники, было упразднено.

1917 декабрь – для надзора за структурой Увофлот создаётся большевистская Всероссийская коллегия по управлению Воздушным флотом, которая переименовывается в Главное управление Рабоче-Крестьянского Воздушного Флота, и далее Главвоздухофлот, в 1925 году, реорганизован в Управление ВВС РККА. Таким образом, в центральных управлениях наблюдалась прямая преемственность военным структурам. Аналогично, прямая преемственность наблюдалась и в авиационной промышленности.

1917 - после революции Императорский Воздушный флот стал Рабоче-Крестьянским Красным Воздушным флотом, а такое понятие как Военно-воздушные силы было введено заместителем наркомвоенмора СССР Михаилом Фрунзе в 1924 году. Он же назначил и «день годового праздника дня ВВС — 14 июля».

1918 январь - Всероссийская авиационная коллегия по поручению Центрального Комитета партии и лично В.И. Ленина обратилась ко всем авиачастям с призывом организованно переходить в ряды Красной Армии. В результате удалось вывести в центр Советской России около 38 авиаотрядов, что составляло примерно 37 процентов всей авиации старой армии.

1918 январь – из Киева в Москву, в центр скопления военных летчиков того времени, прибыл подполковник Баранов, который организовал несколько перелётов из Совдепии на Дон одиночным порядком и целыми отрядами верных долгу лётчиков.

1918 май 17 – началась Гражданская война в России, которая окончилась 25 октября 1922 года. Одно из самых кровавых и смутных времен в истории России.

1918 май 17 – 1922 октябрь 25 - авиация в сравнении с Первой мировой войной использовалась всеми воюющими сторонами незначительно и большей частью в целях разведки. Бомбовые удары носили эпизодический характер. За все годы гражданской войны известны лишь 169 воздушных боёв, в которых сбито 9 «красных» самолётов, а у их противников — 3 «белых» и 2 английских интервентов.

1918 май - приходилось напрягать все силы, чтобы создать авиацию на Юге России путём тайного вывоза авиационного имущества с Украины. «Пока шла подготовительная работа по вывозу крупного имущества, подполковник Баранов вошёл в соглашение с артиллеристами, и в артиллерийских эшелонах периодически стало отправляться на Дон по вагону со всяким авиационным имуществом. Так было переправлено множество запасных частей, большое количество фотографических аппаратов, запасных частей к аэропланам, приборов и материалов». (орфография документа сохранена).

1918 июнь - Донская авиация Вооруженных сил Юга России насчитывала всего 5 аэропланов.

Баранов Вячеслав Григорьевич, один из организаторов авиации Дона.

Из дворян Округа Войска Донского.

Родился 26 февраля 1888 года в станице Луганская, Донецкого Округа Войска Донского, в семье офицера Войска Донского Баранова Григория Лукьяновича.

Военный летчик (1913).

Полковник, начальник авиации Всевеликого Войска Донского (1919).

Образование:

Донской Кадетский Корпус, кадет (Новочеркасск, 1905).

Николаевское инженерное училище, подпоручик (Николаев, 1908).

Гродненская крепостная 5-я воздухоплавательная рота, одно из первых в Российской империи воздухоплавательной частью Русской армии, поручик, штабс-капитан (Гродно, Белорусь. 1910).

Офицерская Воздухоплавательная Школа (Гатчина, Санкт-Петербург. 1913)

Некоторые офицеры Донской авиации окончили Донской Кадетский Корпус в Новочеркасске (столица Области войска Донского)

1918 июнь 28 - приказ Всевеликому Войску Донскому №348 г. (Новочеркасск). Были приняты опознавательные знаки самолетов Донской авиации.

Донская авиация. Опознавательные знаки самолетов Донской авиации.

Самолеты белые Voisin с эмблемой Донской авиации – черный треугольник на фоне круга. 1918 г.

1918 июнь 28 – издан Приказ Всевеликому Войску Донскому №348 г. Новочеркасск:

Опознавательные знаки самолетов Донской авиации.

Описание:

Приказ

Всевеликому Войску Донскому №348

28 июня 1918 года

г. Новочеркасск

При сём объявляю отличительный знак Донских Самолётов:

«Черный треугольник на белом круге».

Знаки на самолётах устроить в трёхдневный срок со дня объявления настоящего приказа.

Приложение:

чертёж знака

Чертёж знака Донских Самолётов.

Ширина окружности - 1 дюйм.

По ширине окружности несущей поверхности и рулей глубины и направления.

Начальник Технического Отделения Войскового Штаба ВВД военный лётчик, подполковник Усов.

Донской Атаман генерал-майор Краснов.

1918 июль– любая авиация, военная и гражданская, прежде всего начинается с появления самолетов. Первые самолеты на Дону, военные самолеты, и соответственно авиационные структуры, и, самое главное, авиационные специалисты, появились в июле-августе 1918 года. С этого момента началось зарождение авиации и были заложены основы гражданской авиации на Дону. После завершения военных действий, авиационные специалисты, чаще всего становятся специалистами гражданской авиации.

1918 июль - на борьбу против немецких интервентов было брошено 24 авиаотряда, имевших около 160 исправных самолетов.

1918 июль 02 – направляясь якобы в Харьков, отошёл из Киева первый эшелон, предназначенный на Дон в составе 24 вагонов. А через несколько дней подполковника Баранов сам выехал вперёд со скорым поездом, чтобы подготовить эшелону всякую помощь в пути.

1918 июль 27 – после долгих усилий и мытарств, после ареста в Таганроге немцами сопровождавших эшелон офицеров (прапорщика Янченко и сотника Попова), выпущенных только благодаря объявленной ими голодовке, и как было описано статье В. Попова, в авиационном номере, №30 журнала «Донская волна» (1919 август 29), эшелон прибыл-таки в Новочеркасск.

1918 август – в Новочеркасск прибыли первые аэропланы Донской авиации.

Линейка первых машин Донской авиации.

Новочеркасск, август 1918.

Фото из рукописи Баранова В.Г.

1918 сентябрь 12 – «прибыл (из Киева) второй эшелон, состоящий из 44 вагонов, нагруженных аэропланами, автомобилями, бомбами и прочим всем необходимым. Этот эшелон дал уже вполне прочное и солидное основание для постановки авиационного дела на Дону. «Немедленно же было приступлено к формированию 2-го Донского Самолётного Отряда (ДСО), командиром которого был назначен подполковник Лавров, и Донского авиационного парка, командиром которого назначен капитан Павлов, Командиром Донского самолётного дивизиона назначен прибывший из Киева подполковник Баранов Вячеслав Григорьевич, Командир Донского самолётного отряда (парка, дивизиона) капитан Павлов, подчинялся начальнику технического отдела полковнику Усову, исполнявшему должность инспектора авиации» (орфография документа сохранена).

1918 август – авиация Дона уже насчитывала 25 аэропланов.

1918 октябрь – увеличилась численность отрядов Донского авиационного дивизиона, Донская авиация пополнилась 6-ю новыми аэропланам (два “Сопвич” и четыре “Ньюпор”) 9-го армейского авиационного отряда, который входил в состав военно-воздушных сил Красной армии и перелетел на сторону белоказаков в районе реки Дон. Одним из летчиков данной авиагруппы был полковник Баранов В. Г.

Офицеры Баранов В. Г. и Стрельников И. С. на аэродроме, в Новочеркасске. Февраль — март 1919.

Второй справа: В. Г. Баранов, третий — И. С. Стрельников.

Фото из рукописи Баранова В.Г.

Русские офицеры, организаторы авиации Дона.

Инспектор авиации ВСЮР генерал-лейтенант Кравцевич Иосиф Иосифович (в центре) в штабе Донской авиации. Слева — Стрельников Иван Степанович, справа — Баранов Вячеслав Григорьевич. 1919.

Фото из рукописи Баранова В.Г.

Полковник В. Г. Баранов (в центре) с английскими офицерами. Май 1919.

Фото из рукописи Баранова В.Г.

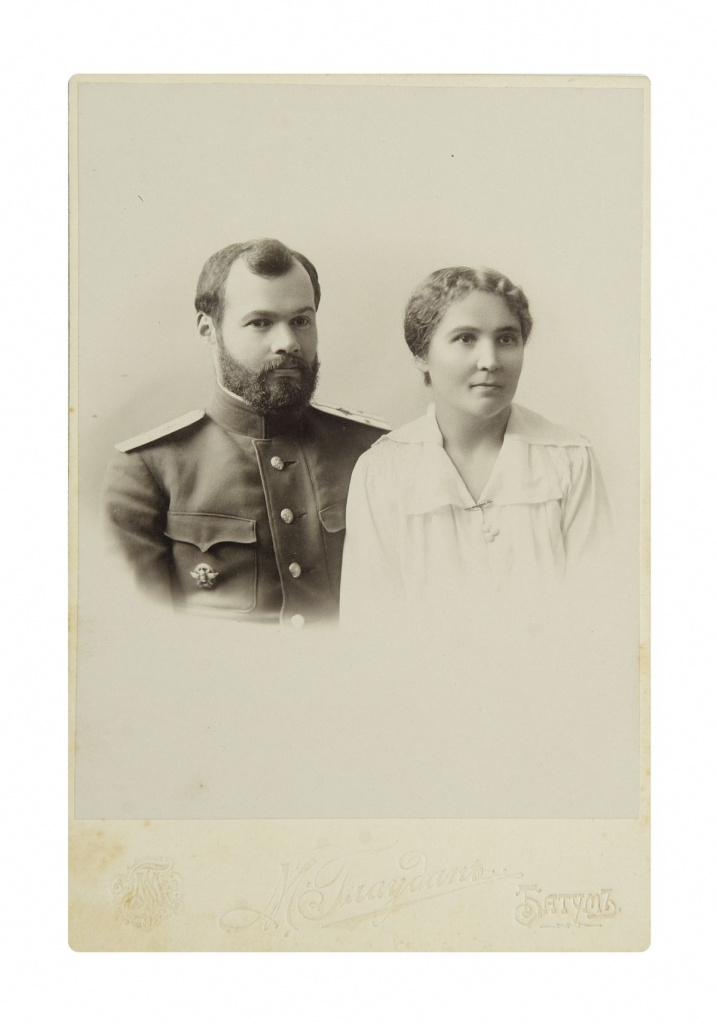

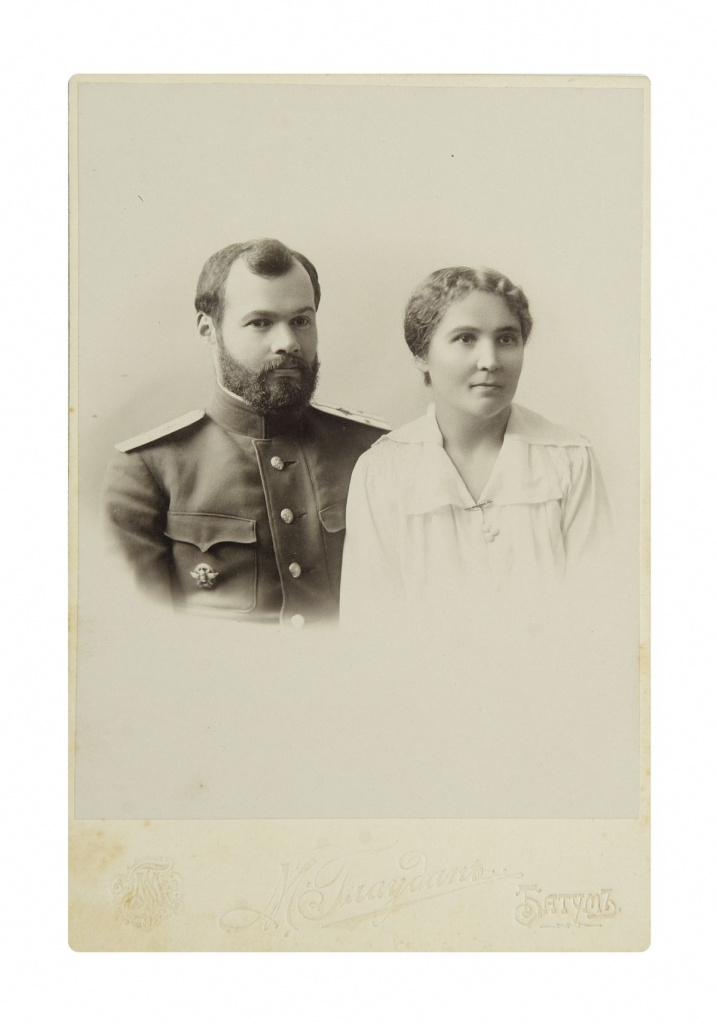

Стрельников Иван Степанович, один из организаторов авиации Дона.

Командир 1-го Донского самолётного дивизиона.

Военный летчик (1913). Полковник Донской авиации (1919)

Образование:

Тифлисское военное училище (1907–1909)

Служба в 1-м Сибирском стрелковом полку (1909–1914)

Подпоручик (1909), поручик (1912), штабс-капитан (1914)

Севастопольская офицерская воздухоплавательная школа (1913)

Офицер ХХ-го корпусного авиационного отряда (1915)

Командир 1-го самолётного дивизиона Донской армии (1918)

Во время Гражданской войны — генерал-майор, командир 1-го Донского Самолетного Дивизиона, который состоял из трёх отрядов:

1-й Донской самолётный отряд — войсковой старшина Качаловский.

2-й Донской самолётный отряд — подполковник Лавров.

3-й Донской самолётный отряд — подполковник Антонов.

Авиационная подвижная база мастерская — капитан Павлов.

Во время Гражданской войны — генерал-майор.

После 1920 — в эмиграции в Югославии.

Полковник Стрельников Иван Степанович с супругой.

1919 февраль, конец месяца - против советской власти восстали казаки Верхне-Донского округа. Этот трагический эпизод российской истории, очень подробно описанный в романе Михаила Шолохова "Тихий Дон", ознаменовался очень малоизвестным фактом: казачье восстание послужило толчком для применения военной авиации на Юге России в ходе Гражданской войны..., применять авиацию на фронте в годы Гражданской войны начали именно у нас на Дону, и этому способствовало казачье восстание в отдаленных районах от Ростова и Новочеркасска, где располагалось командования белогвардейскими силами.

Ангар-амбар Донской авиации.

В центре — В. Г. Баранов (в папахе),

справа — И. И. Стрельников.

Февраль — март 1919.

Фото из рукописи Баранова В.Г.

1919 март - начали прибывать в Новороссийск английские аэропланы типа «Ариэйт» для авиации ВС ЮР. В конце апреля 1-й Донской самолѐтный отряд был послан в города Екатеринодар (с 1920 г. Краснодар) и Новороссийск для перевооружения на английские самолеты.

Эти самолеты считались устаревшими, да и полѐтные качества аппарата были неудовлетворительны, требовали большой точности управления. Небольшая ошибка в управлении, вполне допустимая в других аппаратах, вела к гибели летчиков (впоследствии 8 военлетов Донской авиации сгорели на этих самолетах).

1919 март - военный лётчик подъесаул Фёдоров Дмитрий Васильевич явился одним из первых специалистов, показавших в полёте с членом Круга казаков, сотником Варламовым, что полёт в Верхне-Донской округ — вещь выполнимая. Воспользовавшись его почином, отважные донские лётчики, не считаясь с изношенностью аппаратов, предприняли ряд удачных разведывательных полётов, давших ценные сведения.

1919 апрель - первый полет в станицу Вешенскую из Новочеркасска было поручено совершить военному летчику 3-го авиаотряда, подъесаулу Дмитрию Васильевичу Федорову, которого сопровождал член Войскового Круга В.А. Харламов. Затея была крайне рискованной: пролететь предстояло более 300 верст над территорией, занятой красными.

На английском истребителе Сопвич "Кэмэл" (Sopwith F.1 Camel) смельчаки долетели до Вешенской и совершили посадку в окрестностях станицы. Однако, в момент их посадки, вдали появился конный отряд, с ходу открывший стрельбу. За дальностью расстояния нельзя было разобрать, были это красные или повстанцы, но летчику пришлось срочно взлетать и ложиться на обратный курс. По дороге воздушный аппарат приземлился на территории неприятеля, чтобы пополнить баки бензином. С пулевыми пробоинами на крыльях и фюзеляже, «Сопвич» едва дотянул до Новочеркасска.

Английский истребитель Сопвич, на которых воевал 4-й Донской самолетный отряд в 1919 году.

"Сопвичи" 37-го разведывательного авиаотряда на аэродроме у станицы Семикаракорской. Май 1919 года.

1919 апрель 27 - военный лётчик поручик Веселовский Валентин Семенович с наблюдателем поручиком Тихоновичем на самолете «Бранденбург» сделали полёт около 680 вёрст продолжительностью более 5 часов, покрыв пространство до станции Нижне-Чирской, доставили интересные военные сведения. Веселовский Валентин Семенович (19 мая 1891—?). Подпоручик, военный летчик. Из потомственных почетных граждан, православный. Окончил Каменец-Подольское с/х училище. Вступил в армию охотником в октябре 1914 года, после окончания Севастопольской ОША ОВФ (с сентября 1915) — летчик 12-го КАО. В марте 1917 перевёден в 8-й АО. Во время гражданской войны — капитан, летчик Донской авиации. В 1920 в резерве Управления начальника авиации ВСЮР. С 1920 г в эмиграции. Проживал в Румынии.

В.С. Веселовский (слева) и В. Н. Тиханович у своего самолета «Бранденбург». Май 1919

Станица Нижне-Чирская основана в 1637 году - одна из старейших станиц войска Донского, находилась на правом покатом берегу Дона, расположена примерно в 170 верстах вверх по течению в сторону Царицына от Цимлянска. До 1921 входила в состав Область Войска Донского.

1919 август – Всевеликое Войско Донское, как одно из белогвардейских формирований Вооруженных сил Юга России, имело в своем составе авиацию под командованием полковника Баранова В.Г., состоящую из 6 авиаотрядов, 45-50 самолетов, 25-30 летчиков.

1919 июнь – третий главком авиации РСФСР Акашев Константин Васильевич был участником вооружённого восстания в Петрограде в 1917 году, был выбран комиссаром Управления Военно-воздушного флота. В декабре 1917 назначен председателем Всероссийской коллегии по управлению воздушным флотом, на которую были возложены основные функции по созданию и строительству воздушного флота республики, включая подготовку кадров и материально-техническое обеспечение. В 1918 году был командующим воздушными силами 5-й армии Восточного фронта. С декабря 1918 года назначен начальником авиации воздухоплавания Южного фронта. С июня 1919 года по февраль 1921 года — начальник Главвоздухофлота, гражданской авиации РСФСР.

Акашев Константин Васильевич.

С ноября 1917 – комиссар Управления Военно-воздушного флота.

С декабря 1917 – председатель Всероссийской коллегии по управлению воздушным флотом.

С июня 1919 по февраль 1921 – начальник Главного управления Рабоче-Крестьянского Красного Военно-Воздушного Флота (Главвоздухофлота).

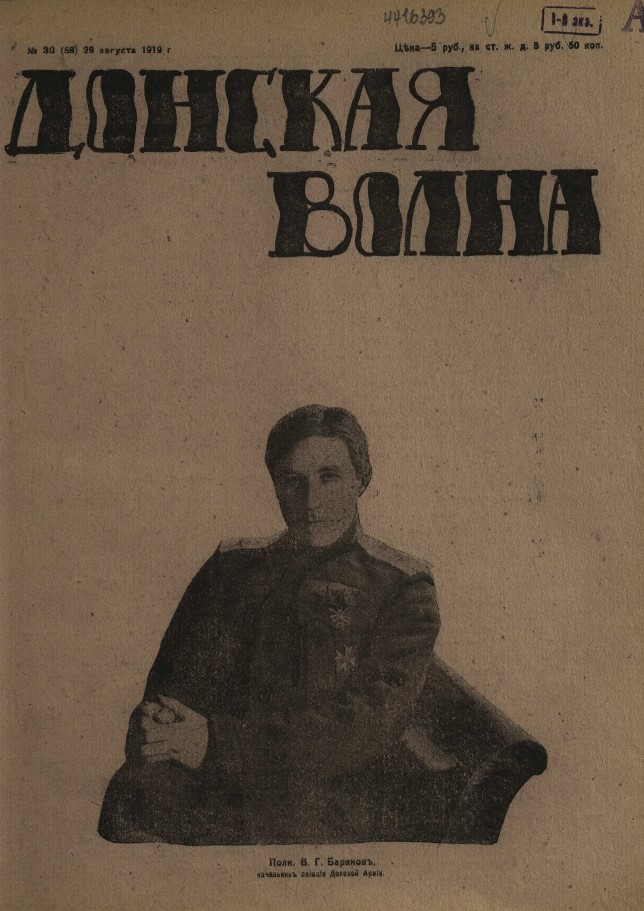

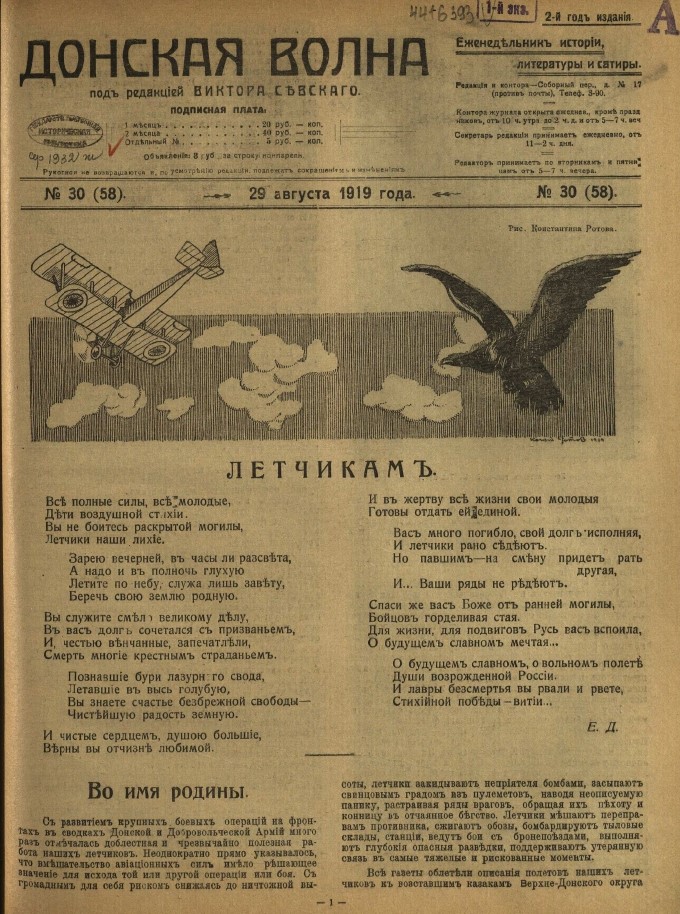

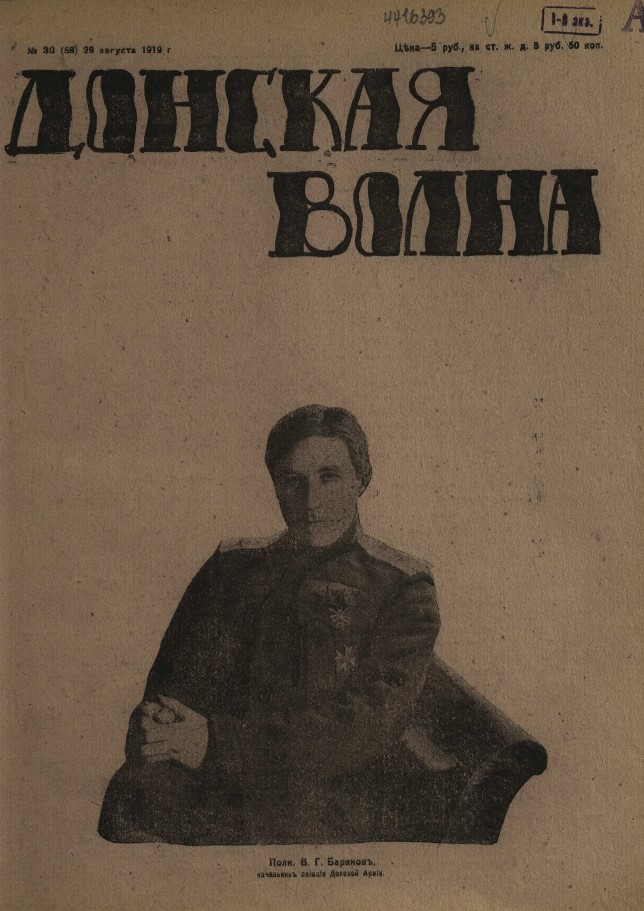

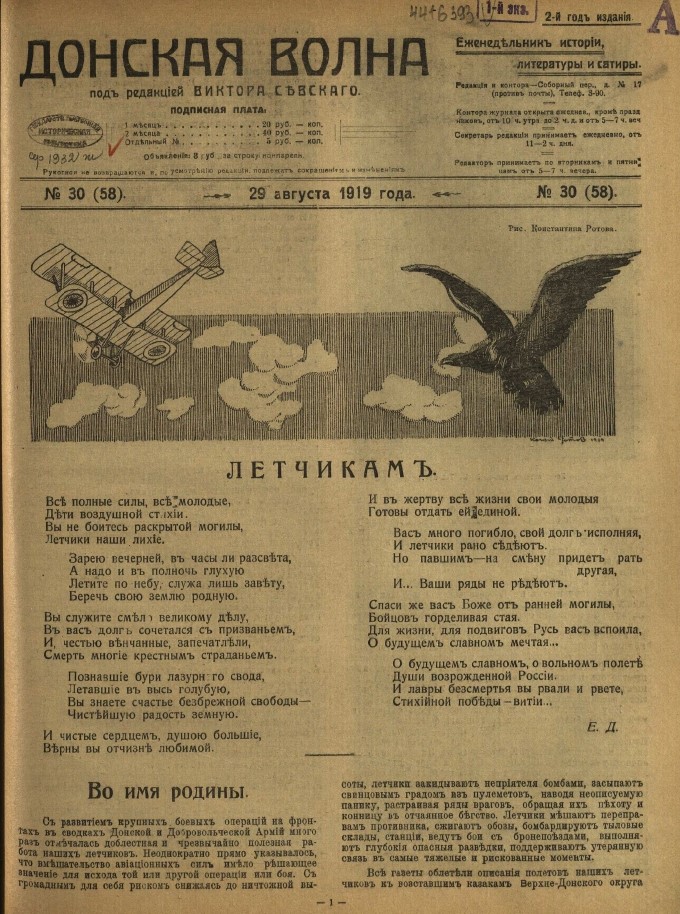

1919 август 29 – в журнале «Донская волна» № 30 опубликована большая подборка материалов о Донской авиации.

Фото Полковника Баранова В. Г. – обложка журнала «Донская волна», № 30, август 1919, со статьями о Донской авиации.

Стихотворение «Летчикамъ», посвященное летчикам Дона, сестры милосердия Екатерины Дъяковой (Барановой), жены полковника Баранова В.Г. Опубликовано на странице журнала «Донская волна», № 30, август 1919, со статьями о Донской авиации.

1919 конец года - Донская область была оставлена формированиями белого движения, причём во время эвакуации погибла часть донского авиационного имущества. Приказом Донской армии и флота от 6 января 1920 года за № 2 донская авиация была сокращена до 3 авиаотрядов, одной авиабазы, парка и управления начальника донской авиации. Авиационный парк перешёл в станицу Усть-Лабинскую, на территорию кубанского казачьего полка.

1919 - закончилась История Императорского Военно-Воздушного Флота (1917–1919), когда революция (переворот) привела к развалу России, её Вооружённых Сил и авиационной промышленности. И всё же, нельзя говорить «закончилась».

Реально, в декабре 1917 для надзора за Увофлотом создаётся большевистская коллегия, затем Увофлот (Управление Военного воздушного флота, Увофлот или УВВФ) переименовывается в Главное управление Рабоче-Крестьянского воздушного флота (Главвоздухофлот), которое в 1925 году стало Управлением ВВС РККА.

Таким образом, в центральных управлениях гражданского воздушного флота наблюдалась прямая организационная и структурная преемственность с Императорским Военно-Воздушным Флотом. Аналогично, прямая преемственность наблюдалась и в авиационной промышленности.

Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот (РККВФ) — вспомогательный род войск в составе Красной армии, сформированный в годы Гражданской войны. Главные задачи: борьба с авиацией противника, разведка, поддержка с воздуха сухопутных войск. Исторически сложилось деление РККВФ на авиацию и воздухоплавание

1920 - январь, февраль и начало марта - донская авиация, несмотря на тяжёлые условия, работала усиленно и самоотверженно. После эвакуации Екатеринодара, где погибло много авиационного имущества, на станцию Георгие-Афипскую прилетело 20 оставшихся аэропланов, развивших интенсивную деятельность. Затем во время начавшегося беспорядочного отступления к Новороссийску донская авиация таяла с каждым днём, на каждой станции сжигалось несколько аппаратов. В Новороссийск прилетело 8 аппаратов, а в Крым из состава авиации Донской армии только 4 самолёта. При эвакуации в Крым пропало без вести 56 офицеров и классных чинов донской авиации.

1920 март 25 - закончилась история донской военной авиации императорской армии. Приказом за № 125 от 25 марта 1920 года Донская авиация была расформирована. Остатки парка самолетов и личного состава эвакуировались в Крым, где вошли в состав русской армии под командованием барона Фердинанда Петровича Врангеля — российского военного и государственного деятеля, мореплавателя и полярного исследователя, адмирала, управляющего Морским министерством в Царской России.

1920 июнь – в вооруженных Силах Советской России начало формирования из фронтовых и армейских полевых управлений воздушным флотом, штабов воздушных флотов с непосредственным подчинением командующим фронтами и общевойсковыми армиями.

1920 июль - на базе Севастопольской военно-авиационной школы из 17 офицеров, летчиков и наблюдателей Донской авиации был сформирован авиационный отряд, который по приказу Главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России № 3149 от 7 июля 1920 г. был включён в состав авиации ВС ЮР.

1920 сентябрь 21 – для испытания новой авиационной техники в Москве, на Ходынке был создан Научно-опытный аэродром, подчиненный Главвоздухфлоту. Прошли испытания самолеты конструкции А.А. Пороховщикова, И.И. Попова и В.Н. Хиони.

1921 - в авиации советской России насчитывалось около 730 летчиков и летчиков-наблюдателей.

1921 – в учреждениях РСФСР (республика образована 25 октября 1917) работало 2.5 млн чиновников. В 1917 году в царских учреждениях работало около 1 млн чиновников, население Российской Империи составляло 91 млн человек (1917). Большинство людей (1921) шли работать в советские учреждения ради привилегий, прежде всего ради продовольственного пайка.

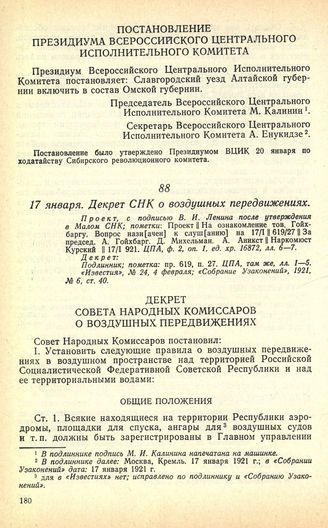

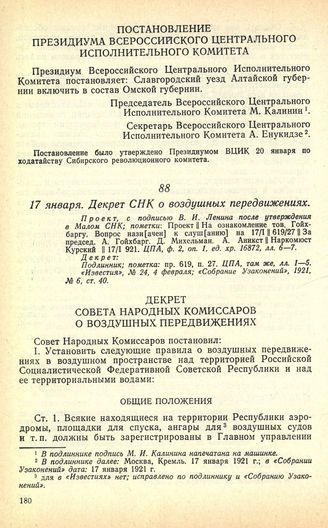

1921 январь 17 – Совет Народный Комиссаров РСФСР принял декрет о воздушных передвижениях - первый законодательный акт Советского Правительства о развитии гражданской авиации, устанавливающий правила воздушного сообщения в стране, который с 1 марта того же года вступил в силу. Это был первый законодательный акт, регулировавший организацию воздушных сообщений над территорией России и над её территориальными водами, поскольку до революции существовали лишь изданные в 1912–1914 г. распоряжения о запретных зонах и о запрещении перелёта границ.

1921 январь 17 - Декрет СНК о воздушных передвижениях. Проект с подписью В.И. Ленина после утверждения в Малом СНК. Одна из очередных задач декрета была изыскать средства на строительство воздушного флота. В ответ на призывы правительства «Трудовой народ — строй воздушный флот!», «Пролетариат — на самолет!» в стране возникают общества друзей воздушного флота (ОДВФ), которые организуют сбор средств на постройку самолетов.

Одновременно создается «Главвоздухфлот» - административный орган для руководства гражданской авиации, Советское Правительство распорядилось «...отпустить 35 миллионов рублей золотом на развитие авиации, из них 20 миллионов в 1922 году и 15 миллионов не позднее 1 апреля 1923 года».

Декрет устанавливал необходимость регистрации в Главном Управлении Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики всех взлётных площадок. Все пилоты и все воздушные суда также должны были быть зарегистрированы и приписаны к одному из аэродромов. Пилоты обязаны были иметь свидетельство о прохождении испытания на право вождения воздушного судна и выполнять все инструкции, связанные с запретными для полётов и посадки зонами и требования руководивших полётами служб.

Издание специального нормативного акта о регулировании полётов потребовалось в связи с планами развития в советской России гражданской авиации. Спустя несколько дней после выхода декрета «О воздушных передвижениях» по указанию В.И. Ленина была создана комиссия для разработки программы развития авиационного строительства, на осуществление которой правительство ассигновало 3 млн рублей золотом.

1921 – начало списка авиакомпаний СССР, первые авиакомпании СССР.

• Дерулюфт (1921–1937)

• Авиакультура (1922) совместно с Юнкерсом. Для организации воздушной линии между Москвой и Нижним Новгородом самолеты арендовали у "Юнкерса". В рекламном объявлении они фигурируют вместе - "Авиакультура" и общество "Юнкерс"

• Аздобролёт (1923)

• Укрвоздухпуть (1923–1930)

• Добролёт (1923–1930)

• Закавиа (1923–1930), 1923–1925 (в 1925 году слилась с Укрвоздухпуть).

• Юнкерс - Junkers Luftverkehr Russia (1923–1924)

• Сиблёт (1924–1957), являлся как бы филиалом Общество друзей воздушного флота СССР (ОДВФ).

• Авиация АКО (Акционерного Камчатского Общества) (1927–1948)

• Трансавиация (1930–1932), создана в рамках постановления СНК от 25 января 1932 года, ликвидирован в рамках постановления от 19 мая 1934 года.

• ВО ГВФ (1930–1932) (1932–1934).

• Полярная Авиация ГУ Северный Морской Путь (1932–1960) (УПА ГУСМП).

• Авиация Дальстроя (1934–1955).

• Аэрофлот (ГУ ГВФ при СНК СССР, с 1964 г. - МГА СССР) - (1932–1992).

1922 май 10 – открылась, сначала пробным пассажирским рейсом Москва- Кёнигсберг, самолетом русско-германского общества воздушных сообщений «Дерулуфт», пассажирская международная линия для полета самолетов. В том числе, так началось большое 15-месячное заграничное турне «звездной» пары - Сергея Есенина и Айседоры Дункан, зарегистрировавших свой брак 2 мая в ЗАГС Хамовнического района.

Приземлился самолет на аэродроме Девау. Это построенный в 1919 году на месте военного плаца первый гражданский аэропорт в Германии. И именно на этот аэродром вела первая советская зарубежная авиалиния Москва - Кёнигсберг.

«Среди первых авиапассажиров на этот рейс в день весенний были молодожены – танцовщица Айседора Дункан и поэт Сергей Есенин». Фото свадебного путешествия.

1922 май 1 - состоялось открытие первой международной авиалинии – Москва- Кёнигсберг. Из немецкого города в Москву была впервые отправлена почта по воздуху, до этого она доставлялась по железной дороге.

1922 октябрь 25 – окончание Гражданской войны на территории Российской империи, которая длилась в период с 1917 октябрь 25 (07 ноября по новому стилю) – 1922 октябрь 25, незначительные столкновения до 16 июля 1923 года.

1922 декабрь 30 - образование Союза Советских Социалистических Республик (СССР), в состав которого вошла Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР образована ранее - 25 октября 1917).

1922 - большинство первых русских пилотов погибли в гражданской войне или эмигрировали из Российской империи, однако, некоторое количество авиационных отрядов Императорского Военного Воздушного Флота перешло на сторону большевиков. Несмотря на свою короткую историю, Императорский Военно-Воздушный Флот быстро стал одним из лучших воздушных флотов (сил) мира и сыграл значительную роль в развитии русской и мировой авиации.

1923 - рукопись Баранова В.Г. пролежала не опубликованной с 1923 по 2006 годы, т. е. 83 года, в архиве. Рукопись была обнаружена в составе документов описи № 2, которая является архивом «Донского архива», в то время как основной комплекс источников мемуарного характера, посвященных событиям «Великой» и Гражданской войн сосредоточены совсем в других фондах.

1923 - на территории СССР в области гражданской авиации действовали три акционерных общества - «Добролет» (Москва), «Укрвоздухпуть» (Харьков) и «Закавиа» (Баку).

1923 – авиация фронтов (после гражданской войны 1917—1923 годов) перешла в состав военных округов.

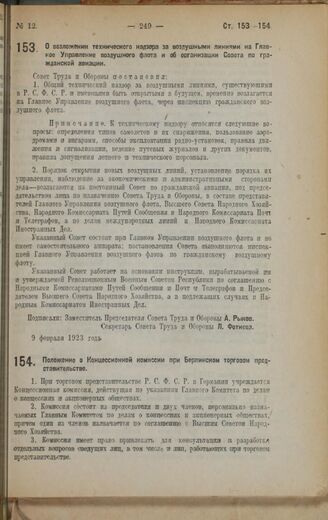

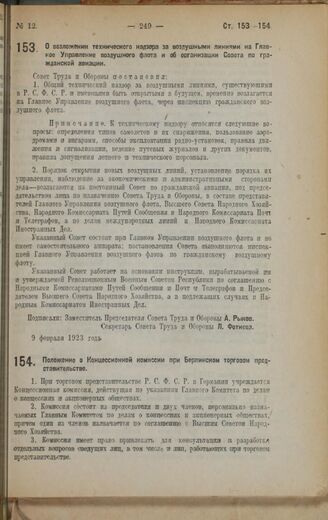

1923 февраль 09 - официальная дата рождения гражданской авиации СССР, создан Совет по гражданской авиации, принято постановление Совета Труда и Обороны (СТО) «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации».

СТО СССР рассматривал вопросы управления и финансирования различных отраслей народного хозяйства. Действовал на правах комиссии СНК СССР, для обеспечения текущей работы пользовался рабочим аппаратом СНК СССР. Постановлением ЦИК СССР от 28 апреля 1937 Совет Труда и Обороны при СНК СССР был упразднён.

Совет по гражданской авиации.

В Совет вошли 9 человек, представители Главвоздухфлота, ВСНХ, наркоматов иностранных дел, торговли, путей сообщения, почты и телеграфа.

1923 март - начало работу Общество друзей воздушного флота (ОДВФ).

1923 март 01 - началась Всесоюзная «Неделя воздушного флота», в ходе которой был организован добровольный сбор взносов на постройку самолетов.

1923 март 8–17 – зарегистрировано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет», которое в 1932 году было реорганизовано в Главное управление гражданского воздушного флота при Совнаркоме (СНК).

1923 март 17 - открыта подписка на акции Российского Общества Добровольного воздушного флота — «Добролет», ставшего родоначальником гражданской авиации СССР. Согласно уставу данного общества, Параграф 2, «В случае войны Общество обязано по первому требованию Правительства предоставить в его распоряжение с возможной скоростью все имущество флота» (орфография документа сохранена).

1923 март 17 – 1932 февраль 25 – акционерное общество Добролет - это первый опыт организации и деятельности (около 9 лет) Акционерного Общества на Дону в Гражданской Авиации Советского Союза (существовавшей в период 30 декабря 1922 — 25 декабря 1991),

1923 март 17 – зарегистрировано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет», которое в 1932 году было реорганизовано в Главное управление гражданского воздушного флота при Совнаркоме (СНК).

Знак эмблема Общество «Добролет». 1923.

1923 март 23 – зарегистрировано Украинское акционерное общество воздушных сообщений «Укрвоздухпуть», которое в 1929 году было объединено с обществом «Добролет».

Знак эмблема Общество «Укрвоздухпуть», или ОАВУК – «Общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма 1923–25 г»

1923 март 26 – акционерное общество «Укрвоздухпуть» в Ростове-на-Дону открыло Северо-Кавказскую краевую контору, структуру, которая занималась эксплуатацией гражданских воздушных судов. Основной аэропорт базирования общества находился в Харькове. Общество располагало самолетами, аэродромами и специалистами для эксплуатации воздушных судов.

1923 март 17 - открыта подписка на акции Российского Общества Добровольного воздушного флота — «Добролет», ставшего родоначальником гражданской авиации СССР.

1923 апрель 11 - на волне возрожденных НЭПом коммерческих структур, в Харькове, на учредительном собрании был принят Устав Акционерного Общества, которое получило название «Укрвоздухпуть» - Украинское общество воздушных путей. Далее, 1 июня 1923 г., Устав УВП утвердил Совнарком УССР, 7 августа 1924 г. это же проделал и СНК СССР, после чего НКИД и Внешторг из списка учредителей исчезли.

1923 мая 10 – зарегистрировано авиационно-транспортное предприятие акционерное общество Закавказской Социалистической Федеративной Советской республики «Закавиа» (Баку). «Общество утверждено Совнаркомом З.С.Ф.С. Р. 10 мая 1923 г., и Советом по Гражданской авиации при СТО 17 сентября 1923 г.». Общество «Закавиа» было объединено с «Укрвоздухпуть» в 1925 году, после катастрофы Junkers F.13. под Тифлисом, которую потерпел самолет RR-ECA 22 марта 1925 года, в момент столкновения самолет был исправен, пожар был в салоне.

1923 июнь - начались полеты самолетов авиакомпании по маршруту Москва – Орел – Харьков – Ростов – Новороссийск – Батум – Тифлис (ныне Тбилиси). До октября на этой авиалинии было перевезено 1231 пассажир и около 4 тонн грузов.

1923 июль 15 - открыта первая в СССР регулярная пассажирская линия Москва — Нижний Новгород протяженностью 420 километров. Открыл воздушный маршрут Яков Моисеев на самолете «Юнкерс Ф-13», получившем название «Промбанк», — так назывался ключевой акционер «Добролета». Пассажирский перелет Москва — Нижний Новгород занимал 4 часа и проходил только днем и над железной дорогой, чтобы пилот не сбился с пути.

1923 август 8 - последняя редакция (отметка в тексте), рукописи полковника Баранова В. Г., написанную приблизительно 1918–1920 годах, которую сделала Екатерина Сергеевна Дьякова - жена Вячеслава Григорьевича Баранова, друг и спутник жизни. Рукопись пролежала 83 года в архиве. Ее относят к числу чудом сохранившихся мемуарных источников, посвященных истории боевой авиации Гражданской войны, которая и стала прологом авиации на Дону.

1923 октябрь 19 - Совет Труда и Обороны при СНК СССР утвердил первый трехлетний план развития воздушных линий в стране на 1924–1992, положивший начало плановому строительству и эксплуатации аэродромной сети. Всё это заложило основы для создания в стране полноценного воздушного флота.

1923 октябрь 28 - Совет Труда и Обороны при СНК СССР принял постановление «Об отводе земельных участков для устройства аэродромов и посадочных площадок».

1923 декабре 11 - Постановление СНК Союза ССР об административных взысканиях за нарушение правил и инструкций о порядке совершения полетов гражданскими воздушными судами (Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР, 1923, N 12, ст. 339).

1924 – авиационные военные отряды военных округов были сведены в однородные авиационные эскадрильи (по 18—43 самолёта), преобразованные в конце 20-х годов в авиационные бригады.

1924 - заместителем наркомвоенмора СССР Михаилом Фрунзе было ВВЕДЕНО такое понятие, как Военно-воздушные силы.

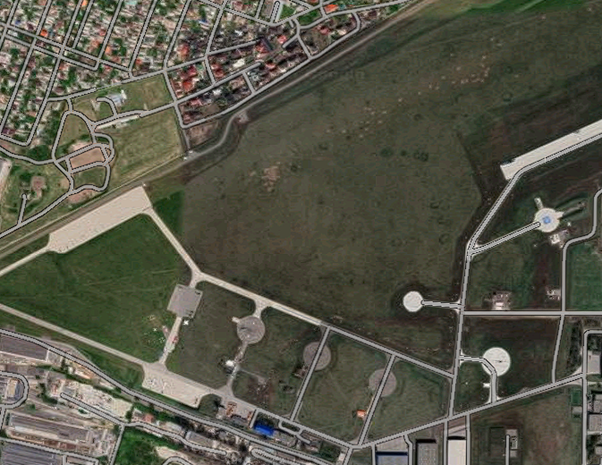

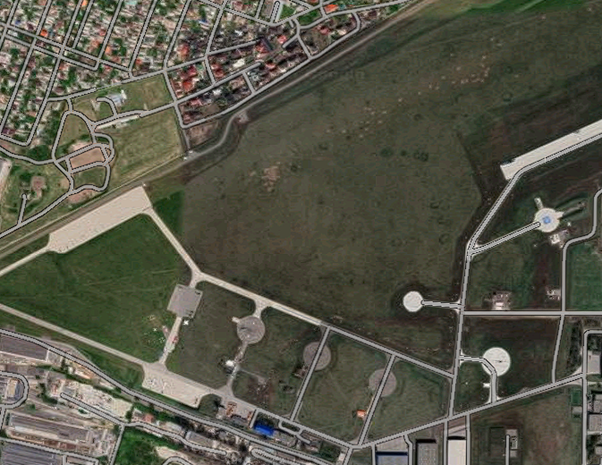

1924 – в Ростове-на-Дону, на территории за линией Владикавказской железной дороги (в северном направлении между современными станциями Рабочий городок и Ростов Товарный), за дачным поселением, за современным проспектом Ленина заложили первый аэродром в городе Ростов-на-Дону. С июля 1939 — это испытательный полигон завода "Роствертол". Дислоцировавшаяся в Ростове эскадрилья «получает в свое распоряжение 19 самолетов от Москвы».

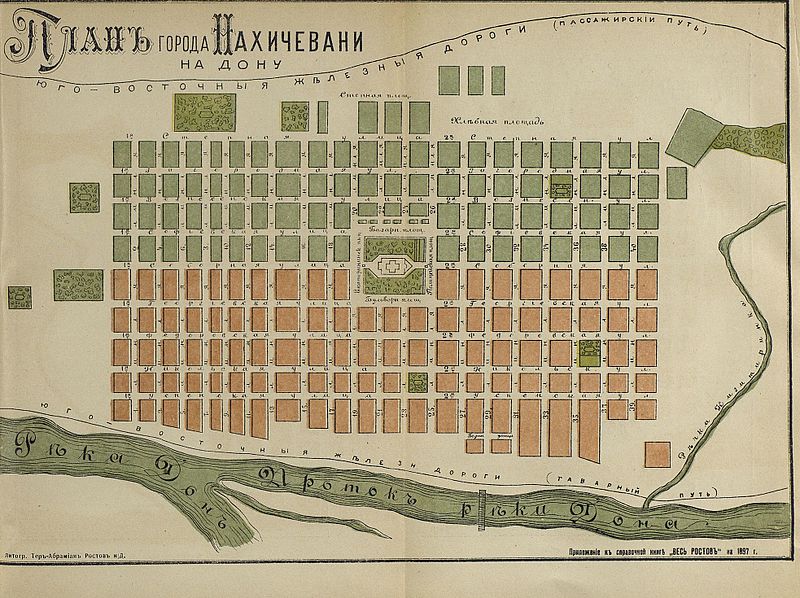

Карта = место первого аэродрома в городе Ростов-на-Дону. Расположение аэродрома в Ростове-на-Дону с 1925 года.

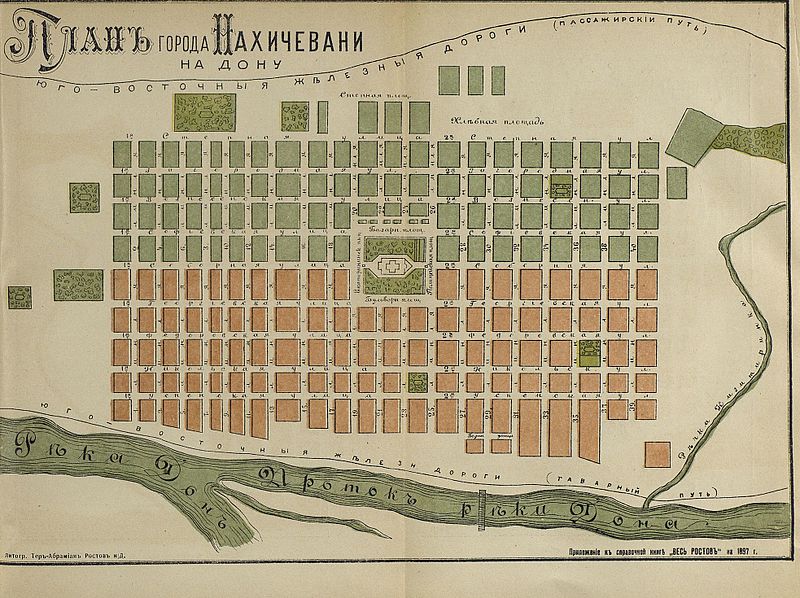

Схема городов Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-Дону. 1921 год.

Аэродромной площадки не отмечено.

Схема города Нахичевань на Дону. 1897 год

1924 март 8 – в Харькове состоялись переговоры представителей акционерного общества «Укрвоздухпуть» и Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Была предпринята неудачная попытка урегулировать разногласия по организации гидроавиалиний Евпатория — Севастополь и Севастополь-Ялта. Добролет провел целый комплекс работ по организации гидроавиалиний Евпатория — Севастополь и Севастополь-Ялта вплоть до закупки нескольких «Юнкере» Р-13 на поплавках. Однако проделал он это без согласования с «Укрвоздухпутем», за которым признавалось приоритетное право на деятельность в регионе. Разгорелся конфликт, который так не был урегулирован.

1924 май 25 – акционерное общество «Укрвоздухпуть» организовало регулярные грузопассажирские авиаперевозки. В этот день были выполнены два рейса из Харькова, бывшего тогда столицей УССР, в Одессу, с посадкой в Елисаветграде и в Киев, с посадкой в Полтаве. Далее еженедельно выполнялись два рейса на Киев и один на Одессу. В следующем году (1925) добавились рейсы на Москву (ежедневный) и на Ростов (два раза в неделю).

1924 июнь – начало авиастроения на Дону. На Таганрогском авиазаводе № 31 запущено крупное серийное производство самолёта Р-1 (в летных кругах его звали «Донской рабочий»). В 1924 году было выпущено уже 100 машин данной серии, с 1924 до 1931 года данный самолет являлся самым массовым самолётом, выпускаемым в СССР. В тот период, несмотря на свои заурядные данные, было построено более 1000 самолётов. Модель выходила в двух вариантах — сухопутном и морском.

В последующем на заводе собирали многоцелевой самолет Р-5, АНТ-7 Туполева и самолет-амфибию Ш-2.

Самолет Р-1, разведчик, авиационный завод №31. Таганрог 1924–1931.

Самолет Р-1, морского базирования.

1924 июнь 13 - Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 13 июня 1924 г. об условиях изготовления и приобретения воздушных судов и авиационных моторов.

1924 октябрь 16 – создан Северо-Кавказский Край, административно-территориальная единица на территории Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР). Организационно край существовал с 16 октября 1924 года по 13 марта 1937 года, административный центр — город Ростов-на-Дону, административная территориальная единица, предопределившая структуру образования авиатранспортных предприятий и организаций.

1924 июнь 24 - в газете «Советский Юг» сообщалось: «В воскресенье, 24 июня 1924 года, организуется грандиозное гулянье на аэродроме: платные полеты на самолетах всех систем, открытых и закрытых, фигурные полеты; плата за вход на аэродром 25 рублей, плата за полет — один червонец, а в закрытых самолетах — 100 рублей...» В этом мероприятии приняло участие тысячи ростовчан, а вырученные с него деньги были направлены на строительство новых самолетов.

Газета «Советский Юг»

1924 июль 14 - советские летчики праздновали День своих ВВС почти 12 лет. Но в начале 1930-х (1933) Сталин объявил, что «у нас раньше не было авиационной промышленности. Она есть у нас теперь», а Совнарком определил 18 августа как День праздника Воздушного флота СССР, а день ВВС был забыт. И только под занавес ХХ века президент России Борис Ельцин подписал указ, в котором 12 августа был определено как День российских ВВС.

1924 - решением СНК СССР Рабоче-Крестьянский Воздушный Флот переименован в Военно-Воздушные Силы РККА, а Главное управление Воздушного флота — в Управление ВВС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совершенно очевидно, что детища НЭПа «Добролет» и «Укрвоздухпуть» организуются не на пустом месте, а на заложенной в дореволюционное время инфраструктурной базе, на сохранившемся, хоть и поредевшем после Гражданской войны, кадровом составе и авиапарке, частично обновляемом за счет немецкого импорта техники и специалистов согласно договорённостям в рамках «Рапальского договора» (1922–1933) «о создании системы тайного военного сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами и вооруженными силами двух стран».

Понятно, что весь гражданский воздушный флот России вырос из русской военной авиации - технически, технологически и кадровым составом. Поэтому последующие 80 лет, до 1992 года, Гражданский Воздушный Флот практически был структурой военной воздушных сил государства.

«Мы и сегодня мало что можем добавить, если попытаемся вспомнить первые десять лет существования русской авиации (1912–1922). Ведь именно в эти, поистине героические годы страна впервые услышала о профессии «авиатор» и обратила свой взор к небесам, в воздухоплавание постепенно становилось авиацией. Именно в эти времена мы узнали имена людей, прославивших отечественную авиацию…». В. В. Томич.

Книга «РУССКИЕ ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ» (2022).

Автор - Валерий Милованович Томич (историк, писавший в Америке о русской авиации)

Это первое исследование подобного рода, которое в силу объективных обстоятельств оставалось неизданным десятки лет.

Сборник по истории воздухоплавания и авиации Императорской России публикуется впервые.

Это единственное собрание материалов, неизвестное прежде не только широкой публике, но и даже большинству специалистов.

Статья составлена на основе материалов информационной базы для книги «Из Хроники Ростовского ОАО и Авиакомпании ДОНАВИА. 1925–2000».

Документы и фото предоставлены экспертами группы FEDAERO, экс личным составом Ростовского Объединённого авиаотряда и авиакомпании ДОНАВИА.

Начало активности (дата): 24.04.2025

Количество показов: 2826

С предыдущими статьями вы можете познакомиться по ссылкам:

СТАТЬЯ 1

СТАТЬЯ 2

Сегодня речь пойдёт о периоде 1912–1924 годов. Вы узнаете, как появились воздушные аппараты на Юге России, как началось становление воздухоплавания на Дону, какие события и кто конкретно организовал доставку первых аэропланов в Новочеркасск. Именно с 1912 года государство обратило внимание на воздухоплавание. Именно эти события данного периода способствовали тому, что на Дону появились структуры, которые в последующем и стали основой гражданской авиации на Дону.

Материал представляют:

Константин Германович Малыхин

Историк

Профессор

Доктор исторических наук

Профессор кафедры Истории России

Институт истории и международных отношений ЮФУ

Геннадий Юдин

Штурман самолета Ту-154

Ростовский ОАО

Авиакомпания ДОНАВИА

Период 1912–1924.

Хроника событий по годам.

1910 – в Российской императорской армии стали появляться воздухоплавательные части, в которых все офицеры и нижние чины - русские офицеры, служившие в них, были энтузиастами-первопроходцами в новом роде войск - воздухоплавание. Так в то время назывались военно-воздушные силы Российской империи.

1911 – Высочайше учрежденным Особым комитетом по усилению военного флота (1904 г.) были утверждены специальные знаки и жетоны для жертвователей, и для женщин в том числе.

Памятный (благодарственный) Жетон Особого комитета по усилению военно-воздушного флота России, проданный 18 ноября 2011 года, на аукционе за 100 тыс. рублей (при стартовой цене в 30 тыс. руб.), которые были направлены на развитие военно-воздушного флота.

1911 октябрь 26 – в первой авиационной школе России в Севастополе состоялся первый выпуск пилотов-авиаторов, которых приветствовал и принимал в Ливадийском дворце (Ливадия, Ялта, Крым) российский император Николай II. Среди них, в том числе, были "капитаны 2 ранга Кедрин и Дмитриев, поручики Макеев и Гельгар, лейтенанты Дорожинский, Буксгевден, Дыбовский, Подгурский”. Это были первые из офицеров флота, которые получили официальное звание “военного летчика". По этому случаю император Николай II подарил Севастопольской авиационной школе часы, которые дожили до наших дней.

Его Императорское Величество Великий Князь АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (слева) представляет Государю Императору офицеров Севастопольской Авиационной школы. Император Николай II обходит строй офицеров-выпускников Севастопольской офицерской школы авиации. 26 октября 1911.

Руководители Севастопольской офицерской школы авиации, военные летчики (слева - на право): лейтенант Б. Буксгенден, штабс-капитан В. Берченко, поручик Макеев, лейтенант Дыбовский и авиатор М.Е.Ефимов.

Севастополь. Крым. Осень 1911.

1912 – решительное время и решительный год, когда на основе структур Российского императорского военного воздушного флота, русскими военными лётчиками, офицерами, на Юге России, в том числе, была сформирована авиация на Дону. Это означает, что появились первые постоянные стационарные авиационные структуры - аэродромы, ангары, самолеты, связь, коммуникации, и самое главное - офицерский лётный состав и технический персонал, способные эксплуатировать воздушные суда, и не только в условиях военных действий. Понятно, что весь русский гражданский воздушный флот вырос из русской военной авиации - технически, технологически и кадровым составом. Поэтому последующие 80 лет, до 1992 года, Гражданский Воздушный Флот практически был структурой военной воздушных сил государства.

1912 – демонстрационный полет, крупнейшего на тот период в мире, двухмоторного самолета из алюминиевых сплавов русского конструктора Бориса Григорьевича Луцкого.

Русский авиаконструктор Луцкой Борис Григорьевич, авто и авиаконструктор, инженер России и Германии, изобрел ряд моторов для автомобилей и судов, спроектировал велосипед с двигателем, построил самолет из алюминиевых сплавов.

Самолет Луцкого-2 Год выпуска: 1912

Двигатель, марка: 1 х ПД «Argus» - мощность: 2 х 100 л.с.

Длина самолета, м: 11

Размах крыла, м: 14

Площадь крыла, кв.м: 32

Масса топлива + масла, кг: 90

Масса полной нагрузки, кг: 250

Скорость максимальная у земли, км/ч: 160

Летчик Гирт и Борис Луцкой у самолета Луцкий № 2.

Самолет: Луцкой № 2.

1912 июнь - с русским военным лётчиком, штабс-капитаном Нестеровым Петром Николаевичем произошел интересный эпизод, причем авиационным историкам, вероятно, малоизвестный. “6 июня 1912 года вблизи Гатчины, в деревне Сализи, как-будто должны были состояться испытания авиационного парашюта. Поручиком в отставке, Глебом Котельниковым, был изобретен этот парашют. И Петр Нестеров с другом Дмитрием Николаевым свои услуги предложили тут… Друзья по воздухоплавательной школе волновались, понимая – дело важное. К тому же дело неизведанное и, как представлялось, опасное. Они не спали всю ночь, а когда спозаранку в Сализи прибыли, там их немедленно арестовали и на гауптвахту посадили… Таково было распоряжение Кованько. Он, казалось, сделал как лучше… Чтоб не рисковать людьми, выполнили из песка человекообразное чучело… Парашют с чучелом сбросили с привязного аэростата, и чучело, даже не в лучшей форме, приземлилось на обе ноги, как надо…”. (стилистика текста сохранена).

1912 август 12 - указом императора Николая II и приказом по военному ведомству № 397, в России был сформирован штат Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Согласно Указу, все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба, как Высшего органа оперативно-стратегического управления Русской Императорской Армии, существовавшей с 22 октября (02 ноября) 1721 – 01 (14) сентября 1917. Это отправная точка в истории российской авиации - военно-воздушных сил и гражданского воздушного флота государства. Этот день с тех пор является днем авиации России.

1912 - Гатчинская авиационная школа дала России целый перечень блестящих лётчиков-асов и организаторов авиационного дела. В том числе Гатчинскую авиашколу окончил один из организаторов и основателей Донской авиации - Баранов Вячеслав Григорьевич, полковник, командир 7-го авиадивизиона Донской армии, русский офицер, который в 1920 году стал начальником авиации Донской армии. В своей деятельности он руководствовался исключительно проведением в жизнь задач - собирания и сохранения авиационного имущества своего фронта, и записи происходящих событий донской авиации.

Баранов Вячеслав Григорьевич

1918 сентябрь – в Донской армии

1918 сентябрь 26 – командир Донского самолетного дивизиона

1918 декабрь 25 – полковник Донской армии

1919 март 03 – начальник авиации Донской армии

1920 апрель 30 – генерал-майор авиации.

1912 август 01 – русский офицер, Баранов Вячеслав Григорьевич, один из будущих организаторов Донской авиации выдержал экзамен на звание «военного летчика» на аппаратах «Фарман», в последующем (05.10.12) им был получен допуск на самолет "Фарман-7" производства императорского самолётостроительного завода «Дукс» (Dux) в Москве.

1912 октябрь 05 – Баранов Вячеслав Григорьевич, сдал экзамен на звание «военного летчика» на аппарате «Фарман-7». 28 января 1913 ему было присвоено звание военный летчик.

Фарман VII №16 из 2-го отряда Авиационного батальона ОВШ (Офицерской Воздухоплавательной Школы), Гатчина 1912–1913 гг.

Баранов В. Г. – второй справа.

Послужной список Баранова В.Г.:

С 29.09.1910 г. - в 5-й воздухоплавательной роте (Гродно).

31.10.1910 г. - откомандирован в 4-й саперный батальон (Гродно).

01.11.1910 г. - назначен в переменный состав Офицерской воздухоплавательной школы.

10.10.1911 г. - по окончании школы, переведен на службу в 5-ю воздухоплавательную роту младшим офицером (Гродно).

24.03.1912 г. – прохождение службы при батальоне воздухоплавательной школы.

1912 октябрь 15 – русский офицер, бесстрашный и скромный летчик Стрельников Иван Степанович произведен в поручики, один из будущих организаторов Донской авиации.

Иван Степанович Стрельников — русский лётчик, герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор (1920).

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России. С мая 1918 года служил в Донской армии, стал одним из организаторов и создателей Донской авиации. Был командиром 1-го самолётного дивизиона. В 1919 году был назначен помощником начальника Авиационного отдела по оперативной части, в каковой должности оставался до 26 апреля 1920 года. Произведен в генерал-майоры 29 марта 1920 года.

1912 года – по итогам года были завершены реформы в Вооружённых Силах Российской Империи (Русской Императорской Армии и Флоте), которые проводились после поражения Российской Империи в русско-японской войне, выявившей серьёзные недостатки в центральном управлении, организации, системе комплектования, боевой подготовке и техническом оснащении Вооружённых Сил.

1913 январь 28 – русскому офицеру Баранову Вячеславу Григорьевичу присвоено звание «военный летчик». Вячеслав Григорьевич – урожденный станицы Луганской Донецкого округа Войска Донского.

1913 – перед Первой мировой войной (1914), Гатчинская авиашкола дала России целую плеяду блестящих летчиков-асов, открывающуюся Петром Нестеровым. Именно в Гатчине он задумал выполнить одну из основных фигур высшего пилотажа – «мертвую петлю», хотя реализовать свой замысел сумел только 9 сентября 1913 года в Киеве. Спустя год, 8 сентября 1914-го, он провел первый в мировой истории воздушный таран, атаковав у села Воля-Высоцка (Западная Украина) австрийский самолет-разведчик. Вражеский экипаж и сам Нестеров в этом бою погибли. Посмертно Петр Николаевич был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и произведен в капитаны. Гатчинскую авиашколу (1912) окончил, в том числе, и Командир 7-го авиадивизиона (1912), полковник (1918), «начальник Авиации Донской Армии», генерал-майор (1920) Баранов Вячеслав Григорьевич.

1913 – впервые прозвучал марш «Авиатор», своеобразный авиационный гимн, написанный композитором В. Н. Чернавским, посвящённый Игорю Сикорскому.

1913 году начинается застройка пустыря, отделявшего Ростов-на-Дону от Нахичевани. На ограждении территории театра Горького есть мемориальная доска и знак о границе Ростов–на-Дону – Нахичевань.

Театральная площадь на бывшей Ростово-Нахичеванской меже. Ростов Нахичевань. Май1983.

Граница между Ростовом и Нахичеванью-на-Дону была символической, а условная черта, разделявшая города, проходила по Театральной площади.

1914 июнь 17 – июнь 26 (10 дней) – осуществлен отрядный перелет группы самолетов по маршруту Санкт-Петербург — Новгород — Псков — Юрьев — Ревель — Санкт-Петербург, под командованием Баранова Вячеслава Григорьевича, в последующем, начальника авиации Донской армии, начальника Отдельного Донского корпуса Русской армии Врангеля.

1914 июль 28 – начало Первой мировой войны, которое застала авиацию и воздухоплавание европейских стран в самом начале развития. В 1914 г. в России было около 260 самолетов – больше, чем у любой другой страны, но потенциальные возможности авиационной промышленности западноевропейских стран намного превосходили возможности Российской империи. За годы войны Франция, Англия и Германия сумели значительно увеличить производство самолетов – к концу войны Германия произвела 47 тыс. машин, Франция – 52 тыс., Великобритания – 48 тыс., а Россия – только 6 тыс. самолетов.

Русская авиация на момент начала Первой мировой войны находилась в стадии формирования, однако здесь один из законов диалектики дал трещину: количественное преимущество не переросло в качественное, материальная часть авиапарка была сильно изношена, отряды выступили на фронт с аэропланами и двигателями, бывшими в эксплуатации уже два года, транспортные средства (обозы) оказались совершенно не приспособлены для перевозки авиационного имущества, а грузовых автомобилей не хватало, что отрицательно сказалось на маневренность авиаподразделений в первые месяцы войны.

К началу Первой мировой войны Россия имела около 250 военных лётчиков. К концу войны в России насчитывалось уже 12 лётных школ, но основным учебным заведением по подготовке военных лётчиков по-прежнему оставалась Севастопольская авиашкола в Каче, где на самолетах «фарман», «блерио» и «ньюпор» обучились лётному делу 609 офицеров. Кроме того, звание лётчика получили 233 солдата (нижние чины).

К началу Первой мировой войны в составе Императорского Военно-Воздушного Флота было 39 авиационных отрядов, по пять – семь самолётов в каждом, всего 263 самолета и 14 дирижаблей. Для сравнения, Германия имела ~230, Англия ~60 воздушных судов. Но по целому ряду видов вооружения, военной техники, самолетов и особенно авиационных моторов и др., Россия находилась в значительной, а по некоторым позициям – в полной зависимости от заграничных поставок.

И все-таки, благодаря духу и самоотверженности русских военных летчиков, в том числе и донских авиаторов, русская авиация взлетела и в авиационный обиход вошло словосочетание «Донская Авиация».

Хотя в историографии Гражданской войны об этом практически нет сведений. Из рукописи полковника Баранова В.Г., которая около 80 лет находилась в забвении в военном архиве Франции.

1915 - в Ставке Верховного Главнокомандующего вооруженных сил Российской империи существовала авиационная канцелярия («Авиаканц»), которую с конца 1915 года возглавил великий князь Александр Михайлович Романов (Сандро), человек, стоявший у истоков офицерской воздухоплавательной школы (ОВШ) под Севастополем, открытой в 1910 году. В то время, начало ХХ века, слово «авиационный» только начало входить в русский язык. Как правило, использовался термин «воздухоплавательный». Еще в 1914 году была открыта Гатчинская (под Санкт-Петербургом) офицерская воздухоплавательная школа. В государстве российском стали появляться подготовленные летчики и авиационные специалисты. Тем не менее, высшее руководство армии не имело необходимых знаний и опыта для организации и управления в сфере авиации.

Офицерскую воздухоплавательную школу окончили, в том числе, и два русских офицера, военных летчика, которые были организаторами авиации Дона – Баранов Вячеслав Григорьевич и Стрельников Иван Степанович.

1915 январь – образованы Центральное Управление Военно-Воздушного Флота (ВВФ) и Управление заведующего организацией авиационного дела в действующей армии (Авиадарм), во главе с Великим Князем Александром Михайловичем Романовым (Сандро), которому подчинялась вся авиация действующей Российской армии, кроме эскадры воздушных кораблей, подчинённой непосредственно (через командира эскадры) Верховному Главнокомандующему, Императору, являлась его стратегическим резервом.

Великий князь Александр Михайлович Романов (Сандро), сын великого князя Михаила Николаевича, брат великого князя Николая Михайловича, муж великой княгини Ксении Александровны, отец княжны Ирины Александровны. Флигель-адъютант (1886), контр-адмирал Свиты (1903), вице-адмирал и генерал-адъютант (1909), адмирал (1915). Специалист в области кораблестроения, археолог-любитель и коллекционер. Получив домашнее образование, был зачислен в Гвардейский экипаж, неоднократно совершал длительные плавания. Член (1898) и председатель (1900) Совета по делам торгового мореплавания, председатель Особого совещания для рассмотрения вопроса об управлении торговыми портами (1901), главноуправляющий торговым мореплаванием и портами (1902–1905), «младший флагман» Черноморского (1903) и Балтийского (1905-1909) флотов. Во время Первой мировой войны – командовал организацией авиационного дела в армиях Юго-Западного фронта (1914), и во всей действующей армии (1915), полевой генерал-инспектор авиации (1916–1917).

1915 июнь 16 – Севастопольская авиационная школа подготовила 166 пилотов, в том числе со званием «военный летчик» - 128 человек (из них офицеров - 49, военнослужащих нижних чинов и «охотников» - 79), со званием «летчик» - 34 (из них офицеров - 8, военнослужащих нижних чинов и «охотников» - 26), со званием «летчик-наблюдатель» — 4, переподготовлено летчиков строевых частей — 55, в том числе офицеров – 35, охотников – 1, военнослужащих нижних чинов – 19, по состоянию на 16 июня количество обучаемых офицеров, военнослужащих нижних чинов и охотников составляло 137 человек, из них 72 человека проходили подготовку на «Фарманах», 28 – на «Моранах», 37 – на «Ньюпорах». Самолетный парк школы составлял 55 самолетов, в том числе «Фарманы» всех типов – 26, «Мораны» -17, «Ньюпоры» — 9, «Вуазены» — 3.

1916 - год создания истребительной авиации России. Первые авиационные истребительные отряды были созданы в Германии и России. С самого начала войны все ее участники использовали самолеты в основном для разведывательных целей, но очень скоро авиация утвердилась как еще один род войск, и использовалась как средство сопровождения и прикрытия именно разведывательных самолетов, а также и как средство борьбы как раз с разведывательными самолетами противника, для разведки и корректировки огня артиллерии. При создании истребительных отрядов основной костяк летного состава составляли лучшие летчики разведывательных авиационных отрядов, перед которыми теперь ставилась задача так же сбивать и самолеты противника. Именно тогда и появилось понятие «летчик-ас», для летчиков, сбившим пять и более самолетов неприятеля. По некоторым данным в Первую мировую войну русскими летчиками-истребителями было сбито 186 самолетов противника.

Опознавательный знак самолетов авиации Российской империи в 1915–1918 годах и Белой армии в 1918–1922 гг.

1916 март – в Военном министерстве, взамен ликвидируемых Воздухоплавательного отдела Главного военно-технического управления (ГВТУ) и авиационных подразделений отдела по устройству войск Генштаба, было создано Управление военного воздушного флота (Увофлот), во главе с генерал-майором Н. В. Пневским. Управление воздушным флотом становится централизованным. Именно с этого момента можно говорить о полноценном существовании Императорского воздушного флота, до того имелись только отдельные авиационные и воздухоплавательные подразделения и части.

Боевой офицер, полковник Николай Вячеславович Пневский - с 06.05.1916. Первый начальник русской авиации, Главного управления Военно-воздушного флота Императорского военно-воздушного флота (второй справа).

Полковник (1910) Николай Вячеславович Пневский, православный, из потомственных дворян Варшавской губернии, сын генерал-лейтенанта Пневского В.И.

Образование получил в 1-м кадетском корпусе

Окончил Михайловское артиллерийское училище, подпоручиком гвардии (1895)

Поручик (1899)

Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1901)

Штабс-Капитан гвардии, с переименованием в капитаны Генерального Штаба (1901)

1916 сентябрь 6 - доподлинно известно, что именно Первая мировая стала местом и временем боевого крещения авиации. В этот период бомбы, ракеты, пулемёты и пушки адаптировали для применения на летательных аппаратах. Однако точную дату первого использование пушки в воздушном бою в России удалось узнать, изучая историю серебряного «молчаливого кубка», офицеров 11-го армейского авиационного отряда (одного из 39 авиаотрядов России) Первой мировой войны. И эта дата — 6 сентября 1916 года.